この1年間、近津小学校のよきリーダーとして、学校を盛り上げてくれた6年生。そんな6年生への感謝の気持ちを込めて、「6年生を送る会」が行われました。

5年生を中心に、在校生みんなで準備を進めてきました。そして、今日の運営は、実行委員の子どもたちが主体となって行いました。

さて、今日の主役は6年生。5年生からのユーモアあふれる紹介とともに、一人一人がまさに主役らしい姿で入場しました。

本日のメインイベントの一つが、6年生のために各学年が考えた出し物の時間です。こちらについては、内容が盛りだくさんです。素敵な笑顔にあふれています。そこで、後ほど特集としてお伝えします。(今日はゴメンナサイ(>_<)

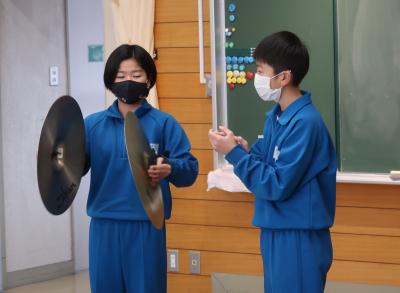

もう一つは、昨日もお伝えした「鼓笛移杖式」です。こちらは、今年度主指揮から新主指揮へと、指揮棒の引き継ぎが行われた瞬間です。

その後、新主指揮のもと、新たに鼓笛隊の仲間入りをした3年生も含めて、「ドラムマーチ」「校歌」の演奏が披露されました。短い期間で、よく仕上げました。

後輩たちの素晴らしい演奏にうっとりする6年生に、今度はプレゼントの贈呈です。心温まるプレゼントが、一人一人に渡されました。

自分にそっくりな似顔絵に見入ったり、縦割り班の下級生一人一人からのメッセージを真剣に読んだりしている姿が印象的でした。

次から次に行われる、在校生からのすてきな企画に、6年生もこのままでは終わりません。実は、下級生たちへのサプライズを準備していました。しかしながら、こちらも内容が豊富ですので、後日、特集としてお届けします。

最後に、全校生でしばらくぶりの合唱です。歌ったのは、5年生が選曲した『栄光の架橋』です。会場いっぱいに、みんなの思いにあふれる歌声が響きました。

楽しいひとときは、あっという間に過ぎ、6年生が退場する時間を迎えました。表情を見ていただければ、会の大成功は一目瞭然でしょう。

一部、省略してのダイジェストでした。近日中に特集をお届けしますので、楽しみにしていてください。

新鼓笛隊が編制されて1か月ほど経ちました。新しいパートでがんばる子どもたちを、6年生がサポートしてきました。

間もなく最上級生となる5年生は、3・4年生をサポートし、

4年生は、鼓笛隊に仲間入りしたばかりの3年生をサポートしています。

このようにして、上級生から下級生へと、確実に引き継ぎが行われてきました。

いよいよ、明日実施される「6年生を送る会」において、正式に鼓笛の引き継ぎが行われます。新鼓笛隊にとっては、人前で披露する記念すべき初演奏となります。6年生や低学年の皆さん、そして先生たちに、これまでの成果を発揮してくれることでしょう。自信をもって臨みましょう。

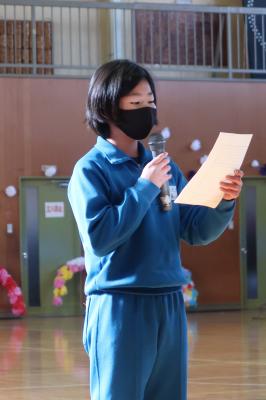

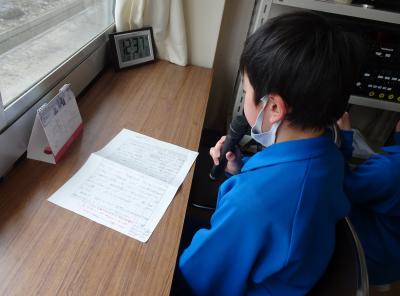

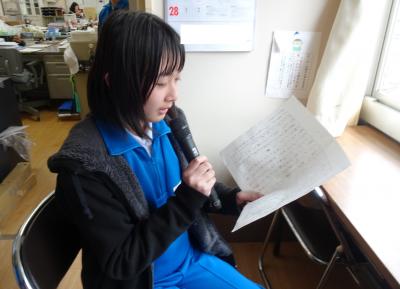

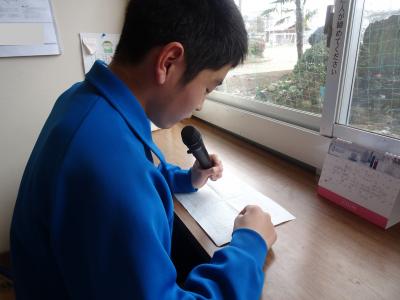

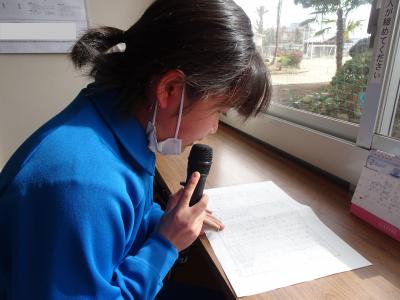

今日の昼の放送は「児童会活動発表会」です。各委員会の委員長が、1年間の活動内容と反省、今後の取り組み、引き継ぎ事項を発表します。

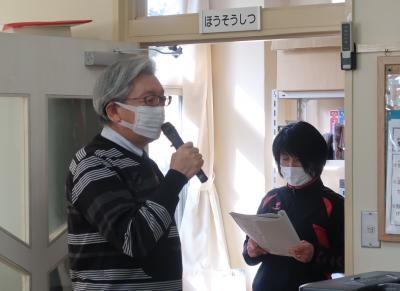

始まる直前の様子です。

時に笑顔は見せてくれるものの、いつになく緊張した面持ちです。今回は放送による発表です。人前でお話しすることには慣れている6年生であっても、委員長としての自覚と責任を感じ、こんな姿を見せているのでしょう。

いよいよ、発表が始まりました。

生活委員会 | ボランティア委員会 |

保健委員会 | 給食委員会 |

体育委員会 | 図書委員会 |

園芸委員会 | 放送委員会 |

活動に制限が伴うこともある1年でした。そんな中でも、がんばったことがたくさんあります。今後に向けた課題もしっかり伝えていました。委員長をはじめ、間もなく卒業を迎える6年生の意志を、下級生たちがしっかり受け継いでいけるよう、残りの活動期間も見守っていきます。

本日、郷土史クラブ発表会で披露した「御田植祭踊」の一場面に、きつねのお面を着けた天狐が登場します。

さて、この度棚倉町観光協会では、歴史的資源を生かした特産品として、きつねのお面を作製しました。そして、八槻都々古別神社の地元である本校の6年生が、先日絵付け体験をしました。

まずは、自分なりのデザインを考え、下描きです。

下描きをもとに、絵の具を使って色を付けていきます。

オリジナルのお面が完成。個性豊かに仕上がっています。

現在、下記の通り展示中ですので、ぜひご覧いただければ幸いです。

期間:2月21日(日)まで 場所:八槻観光拠点施設「こんこん」 時間:午前9時~午後4時 |

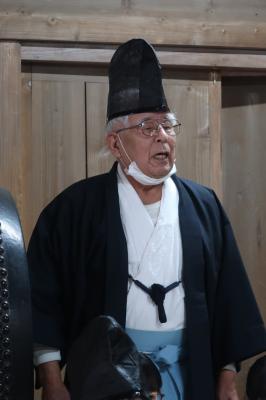

例年であれば、八槻都々古別神社で開催される国指定重要無形民俗文化財「御田植祭」に、本校郷土史クラブが出演しています。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の小学生の参加は、残念ながら中止となりました。

そこで、子どもたちがこれまでの練習の成果を発揮する場を設けたいと考えました。今回、楽人会楽長様、八槻都々古別神社の宮司様をはじめとする関係者の皆様のご協力のもと、祭典が行われる神社の拝殿を舞台に、学校関係者のみで発表会を開催することができました。

それでは、本日の発表会の様子をお届けしましょう。

6年生の子どもたちによるあいさつ、せりふは、これまでの経験の積み重ねが伝わる、堂々としたものでした。

演じる際の所作も、見事の一言です。

そんな6年生とともに、これまで活動してきた4・5年生。講師の先生や先輩からたくさん学んだ様子で、初めてとは思えない姿で、せりふを言うことができました。

演じる姿も、すばらしい完成度です。

みんなで演じる場面では、クラブ員の心が一つになっていました。

たくさん練習した篠笛の演奏も、各所で演技を盛り上げることができました。

担当者が一人の打楽器の演奏も、各自が責任を果たしていました。

見に来てくださった保護者の皆さんに、細長い餅を手渡しして、発表は終了です。(本来は盛大にまくのですが、現在の状況により、実施方法を変更しています。)

多くの方のご協力を得て、自分たちの練習の成果を発表する機会を得ることができた6年生。今日の発表はもちろんですが、これまで頑張ってきたことに充実感あふれる表情を見せていました。

「また来年もがんばるぞ!」4・5年生の子どもたちは、新たな決意を抱いたようでした。

郷土史クラブ20名の成果が十分に発揮できた発表会となりました。

開催にあたり多大なるご協力をいただいた関係者の皆様、子どもたちのがんばりを今日まで応援してくださった保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。

東北電力様による「エネルギー出前講座」を、6学年・理科の学習の一環として実施しました。

スライドや講師の先生方のお話を通して、発電の仕組み、電気が家庭に届くまでの道のりなどを学んでいます。ノートにメモをする姿が、とても真剣です。

電気をつくる仕組みについては、発電所の模型を見て学習しています。

こちらは、手回し発電機を使って、電気をつくる体験をしています。

手回し発電機でつくった電気を利用して、ペアで工作もしました。発電する役の子どもたちは、時間が経過するごとに、少し大変そうな表情をしていました。

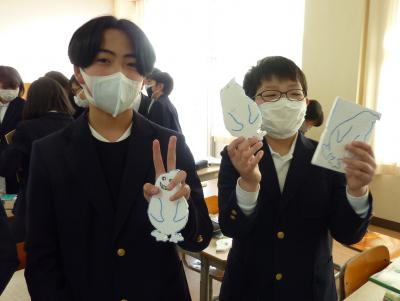

苦労して完成したのは、かわいらしいキャラクターです。自分で発電した電気を使って完成させたこともあり、満足した表情を見せていました。

わたしたちの生活と深く結びついている電気について、充実した学びができました。今後も、電気を大切に利用していきたいものです。講師の先生方、たいへんお世話になりました。

町教育委員会主催の「芸術鑑賞教室」が行われる、町文化センターへ出発する前の子どもたち。校外に出かける機会が少ない年でしたので、うれしそうです。

移動は、大型バス3台に分かれて行いました。乗車前には、手指の消毒をしっかりしています。

会場に到着し、開演が待ち遠しい子どもたち。それぞれの隣に座っているのは、町のシンボルキャラクター「たなちゃん」です。鑑賞中は、友だちとの間隔をあけています。

いよいよ、ミュージカル「宝島」が開演!詳細は、お子さんからお聞きください。

終演後の子どもたです。楽しく鑑賞することができました。

各方部ごとに分かれての校外子ども会が実施されました。はじめは、各教室において、校内放送による校長先生と生徒指導担当の先生のお話を聞きました。

その後は、方部ごとの活動です。今回の主な内容は、

・ 新しい通学班の確認 ・ 実家庭名簿の作成 ・ 1年間の反省 ・ 春休みの生活の仕方 ・ 班旗の引き渡し ・ 新1年生への「通学のお知らせ」の作成 |

です。6年生を中心に、活動が行われますが、

方部や班によっては、6年生がいない場合もあります。でも、上の学年の子どもが上手にリードしながら、話し合いが進められています。

黒板に暗号のように書かれているのは…。新年度の通学班の並び方を確認しているようでした。

人数の少ない方部では、先生も交えて、熱心に話し合いが行われていました。

班長から新班長へと、班旗が引き継がれました。

これまで、校外子ども会でも6年生がよきリーダーとして活躍してくれました。

6年生から下級生へ、また一つ大事なことが引き継がれた会となりました。

なお、新年度からスクールバスの導入に伴い、通学方法が変更となる子どもたちもいます。今後、必要に応じて、新たな確認を行っていきます。

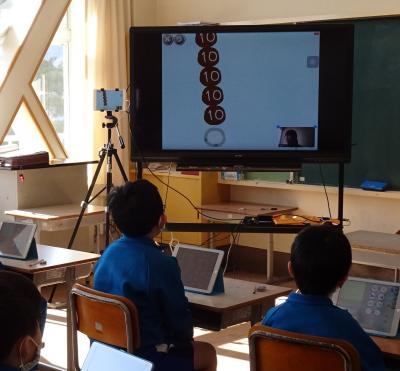

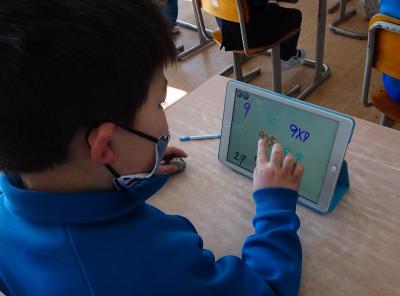

2年生の子どもたちは、算数科「かけ算」の学習で、プログラミングを使った学習を行いました。(前記事の)1年生と同様で、オンラインで大学の先生にお世話になりました。

「ビスケット」は、使ったことのあるアプリですので、担任の先生から操作方法について聞く中で、「早くやってみたい!」という気持ちが高まっています。

ICT支援員の先生が、一人一人の学習の様子を支援してくださいます。

部品を描いたり、タッチしたら答えが出る仕組みを作ったりしています。

そうして出来上がったのが、かけ算九九カードです。共有して、みんなで楽しむことができるよさがあります。

去年からかけ算九九の学習に取り組んでいる2年生。今では、順序を変えて、いろいろな段の九九が言えるまでにパワーアップしています。プログラミングの学習を通して、新たなかけ算九九の楽しみ方が増えました。

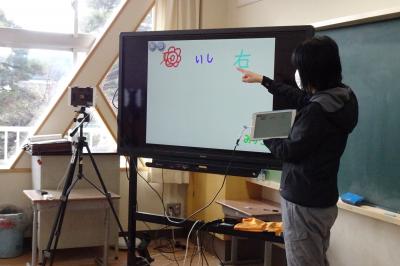

1年生の子どもたちは、国語科「にているかん字」の学習で、プログラミングを使った学習を行いました。今回も、オンラインで大学の先生にお世話になりました。

担任の先生のお話を聞きながら、基本的な操作方法を学んでいます。

ICT支援員の先生もいますので、サポート体制万全です。

「ビスケット」というアプリを使って、一人一人が漢字クイズを作成中です。

プログラミングの楽しさや面白さを味わいながら、漢字の学習に取り組むことができました。