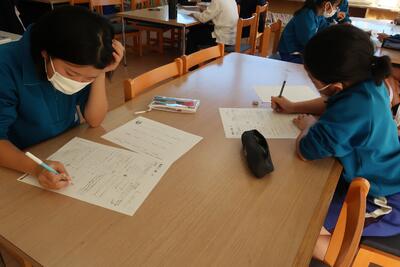

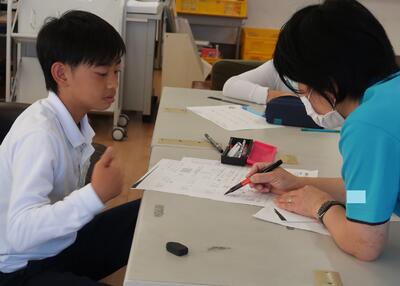

1つの学年に、先生たちが総出でサポートする「6校時学習会」。今月は、6年生で実施しています。

6年教室だけでなく、

図書室も学習会場となっています。

自分の目標と計画にしたがって、算数科のプリントに取り組んでいきます。

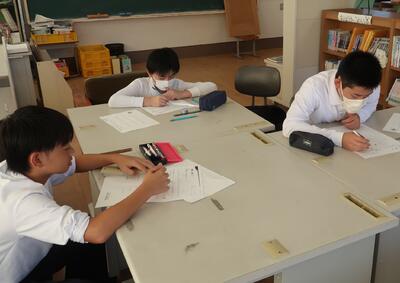

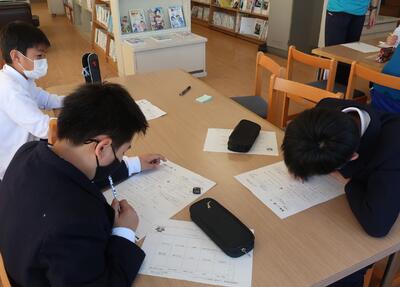

担任の先生はもちろんですが、

6校時ですので、下学年の先生たちも参加しています。そして、担任以外の先生たち、さらに今月は教育実習の先生とも一緒に学習できます。

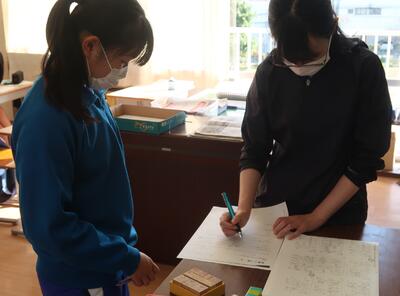

マンツーマンで対応できますので、個別指導の充実が図られています。

積極的に質問し、次々と課題に取り組むことができましたね。来週の学習会も、一緒にがんばりましょう!

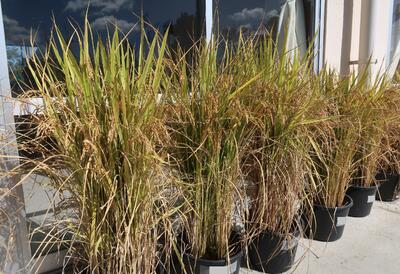

5月に苗を植えたころは、あんなに小さくてかわいかった稲。

毎朝、熱心に観察していく中で、少しずつ育っていく様子を確認してきました。夏休み中には、家庭に持ち帰っての栽培にも取り組んできました。

これまでのがんばりにより、今ではこんなに立派に生育した姿となりました。

そして今日、ようやくバケツ稲を収穫する日を迎えました。

JAの方の実演を交えての説明をお聞きした後は、さっそく稲刈り体験です。

水抜きをし、作業スペースにバケツを運んだら、

いよいよ、鎌を使って稲を刈ります。

これがなかなか難しいようでした。日常生活の中で、鎌を使う経験はほとんどありませんよね。

でも、安心してください!無事、バケツ内の稲をすべて刈り取ることができました。

「やったね。」収穫の喜びも、大変さも実感できました。

刈り取った稲は、しっかり束ねて、ひもで縛ります。

鎌を使うのも、崩れないように縛るのも、慣れない作業です。講師の先生のアドバイスは、とても助かりましたね。

稲を束ねた後は、

みんなで1か所にまとめて干しました。

まずは、しっかり乾燥させます。おいしく味わうには、まだ時間が必要ですが、ちょっとずつ確実にその時は近づいています。

JAの皆様、ご協力ありがとうございました。

職員室であいさつをしているのは、本校の卒業生です。この度、教育実習を行うため、母校に戻ってきました。

全校生の前でも、ごあいさつ。1か月間も一緒に学校生活を送れることを知り、期待に胸が膨らむ様子の子どもたちでした。

配属先は、2学年となります。教室に入るなり、すぐに実習の先生の周りを取り囲む2年生の姿がありました。

教室でも自己紹介をした後は、

子どもたちからの自己紹介と、休む間もないほどの質問攻めです。

一人一人の自己紹介に耳を傾けてたり、どの質問にも丁寧に返答したりしていただき、とてもうれしそうな2年生。

なお、2年生以外の学年でも、授業参観をする機会があります。また休み時間や縦割り班清掃、行事等では、学年に関係なく、一緒に活動できる機会もあります。ですので、

「自分の教室には、いつ先生が来てくれるのかな?」

と、帰り際につぶやく子どもの姿がありました。楽しみで仕方がないようですね。

1か月間の教育実習、近津小学校のみんなが応援しています。

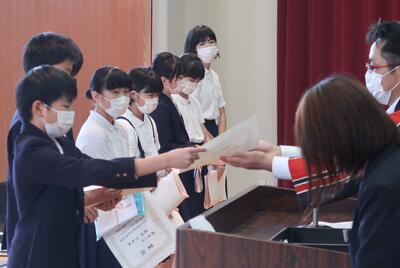

後期始業式の前に、郡内の各種コンクールで活躍した子どもたちへの表彰を行いました。

①理科作品展

金賞を受賞した子どもたちです。

②読書感想文コンクール

特選に選ばれた子どもたちです。郡の代表として、県のコンクールにも出品されます。

③児童作文コンクール

特選に選ばれた子どもたちです。こちらも、郡の代表として、県のコンクールにも出品されます。

準特選に選ばれた子どもたちもいました。

一部の紹介となりましたが 、他にも多数の入賞・入選者がいます。おめでとうございました。

体育館のフロアからは、友だちが表彰されるたびに拍手が送られましたが、

ステージ上でも、自分が表彰される出番以外に、自発的に拍手を行う子どもたちの姿がありました。

お互いのがんばりをたたえ合う姿勢、とてもすばらしかったです。

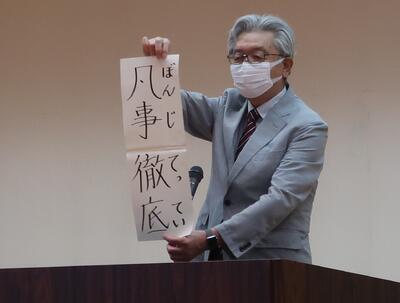

10月12日(火)、後期の学校生活がスタートしました。はじめは、全校生で始業式です。

校長先生からは、「凡事徹底」、さらに6年生の作文紹介がありました。後期の学校生活でがんばっていきたいことについて、全校生で考えることができました。

続いて、子どもたちが真剣な表情で耳を傾けているのは、

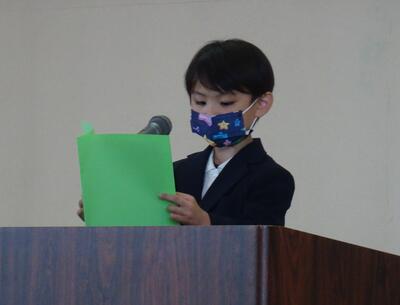

3名の代表児童による、「後期の目標」発表です。

今回は、1・3・5年生のみなさんが役割を果たしました。

一人一人の、熱い思いの込められた発表に対して、

体育館には温かい拍手が響き渡りました。

始業式が終了後は、各学級でもさっそく後期の学校生活が始まりました。

前期からの気持ちの切り替えを行い、

新たな気持ちで生活や学習に取り組んでいこうとする子どもたちに対して、

引き続き皆様からの応援をよろしくお願いします。

前期の学校生活は、106日間です。10月8日(金)は、その最終日でしたので、終業式が行われました。

まずは、校長先生と前期の学校生活を振り返りました。

その後は、代表児童3名による、前期の振り返りです。

自分の目標に向かってがんばってきたことを、しっかり伝えることができましたね。すばらしかったです。

ステージ上で、立派に役割を果たした3名のお友だちに、全校生から温かい拍手が送られました。

12日(火)からは、後期の学校生活がスタートします。気持ちを切り替え、新たな気持ちで新学期も学習や生活に取り組む子どもたちの姿を、引き続きお伝えしていきます。

なお、前期の子どもたちのすてきな姿は、たくさんありすぎて、十分に紹介できていません。機会を見つけて、少しでもお伝えできるようにしたいと思います。

町防犯協会近津山岡支部様による、防犯ポスターコンクールの表彰式が行われました。棚倉警察署の皆様も参加されました。

まずは、県のコンクールで佳作に入選した児童への表彰です。棚倉警察署長様より、表彰状が授与されました。

次は、支部のコンクールで金賞・銀賞・銅賞・郵便局長賞を受賞した児童への表彰です。副支部長様より表彰状が贈られました。たくさんいますので、写真の紹介が一部となってしまい、入賞したみなさん、ゴメンナサイ。

6年生は、今年が最後となりますので、特別に全員紹介します。

全校生と防犯協会、警察署のみなさんがいる前での表彰は、緊張するものです。表彰を受ける前は、真剣さと緊張とが、半々というところでしょうか。

表彰後には、ほっとする姿、いただいた表彰状をじっくり眺める姿が見られ、微笑ましいかったです。

最後に、全員への参加賞を、代表児童が受け取りました。防犯標語の優秀作品が添えられたタオルをいただきました。

入賞者のみなさん、おめでとうございました。

2日目は、会津若松市内で班別にフィールドワークを行いました。スタート地点は、飯盛山です。

飯盛山の名所を散策してから、次なる地点に向かった班が多かったようです。

フィールドワークですので、あらゆることを自分たちで行います。地図や資料で場所を確認したり、料金を確認して自分で支払ったりするのも、大切な学習の一部です。

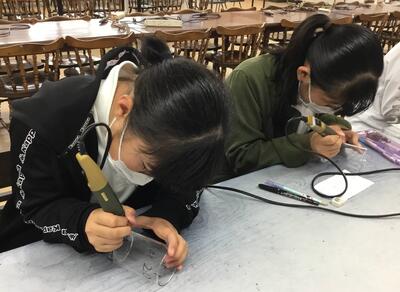

伝統工芸品の絵付けを体験しています。

一人一人の個性があふれる赤ベコが完成しました。

ガラスの絵彫りを体験した子どもたちもいました。

喜多方ラーメンにソースカツ丼。昼食は、会津のグルメをおいしく味わいました。

会津ならではの撮影スポットでの記念写真も、すてきな思い出です。

集合場所は、鶴ヶ城です。到着する頃には、たくさんのお土産をぶら下げていました。

友だちとともに協力しながら、最高の思い出を作ることができた修学旅行となりました。

今年のような状況下で、このような形で実施できたことに、子どもたちと共に感謝しています。保護者の皆様 、各地でお世話になりました下郷町・会津若松市の皆様、本当にありがとうございました。

ホームページ上での特集記事は、今回をもちまして終了いたします。

宿泊先は、会津湯野上温泉の「民宿みやもと屋」さんです。

夜も楽しみがたくさん。その中の一つは、やはり食事です。

おいしい食事の数々に、食が進みます。お腹いっぱいいただきました。

こちらは、宿泊部屋でのくつろぎタイム。

友だちとの仲を、さらに深めることができました。

温泉でゆっくり疲れをいやした後は、振り返りタイムと、班長・副班長会。1日目の活動を振り返り、2日目の確認をしました。

おかげ様で、最高の時間を過ごすことができました。

すてきなおもてなしに、心より感謝申し上げます。