前記事まで、修学旅行の特集が続いていましたので、ここでは、6年生が不在だった2日間の、下級生の学校生活の様子を紹介します。

1日目:9月30日(木) 業間休み「チャレンジタイム」の様子です。

6年生が南会津の自然を満喫している頃、1~5年生は、残り1か月を切った校内マラソン記録会に向けて、校庭を元気に走っていました。

校庭のライン引き、カラーコーンの準備と後片付けは、4・5年生の体育委員さんが頑張っていました。前日には、6年生に放送の仕方を伝授してもらっていましたが、当日しっかり行うことができました。

2日目:10月1日(金) 昼「縦割り清掃」の様子です。

赤帽子は、班長であることの目印ですが、今日の班長は、5年生です。

率先して取り組んだり、低学年の子どもたちを優しくサポートしたりすることができました。

班長さんのがんばりが、1~4年生のみなさんにもしっかり伝わっています。

どの清掃場所でも、6年生がいない中、黙々と取り組む姿が見られ、頼もしかったです。

【おまけ】

ここは、2日間静まり返った6年生の教室。その黒板の前で、5年生と先生たちは…。

「ここから先は、週明けまでの秘密だよ」6年生のみなさん、お楽しみに。

下級生も、2日間あらゆる面でがんばっていました。6年生に会えるのが、待ち遠しいですね。

「お帰りなさい!」

6年生の子どもたちが、1泊2日の修学旅行を終え、会津から全員元気に帰ってきました。

先生方が見守る中、

5名の子どもたちの運営により、体育館で帰校式を実施しました。

校長先生、担任の先生のお話を聞きながら、今回の学習を振り返りました。

「友だちと最高の思い出が作れた人?」と問われたときには、疲れている中でも、すぐに手が挙がりました。

充実した1泊2日の旅となったこと、お家の方々も先生たちも嬉しいです。

【おまけ】帰校式前後の集合写真×2

①出発式で先生方からいただいたメッセージボード、さらに子どもたちの活動を天気の面で支えてくれた、てるてる坊主とともに。お迎えを待っている間、柔らかな表情が印象的の女子のみなさん。

②購入したばかりの木刀を持ち、アイマスクを着用しています。つい先まではバスの中で寝ていたというのに、帰ってきたらすぐ、普段通りの活力を見せる、帰校式前の男子のみなさん。

今回の修学旅行を実施するにあたり、保護者のみなさんには、たくさんのご理解とご協力をいただきました。おかげさまで、子どもたちは、一度きりしかできない貴重な経験を積むことができ、今後につなげていくことと思います。心より感謝申し上げます。

なお、まだ紹介できていない学習活動、思い出の名場面がたくさん残っています。準備が出い次第、続編をお届けしたいと思います。

金子牧場に出かけて、2つの体験学習を行いました。

まずは、バター作り体験です。

牧場でとれた牛乳を使い、ペットボトルをシェイクしています。

真剣です!結構な時間、シェイクし続けました。

試飲中。新鮮な牛乳の味をじっくり感じています。

試食中。バターをクラッカーにのせて、味わっています。

「おいしい!」満足そうな表情です。

もう一つは、動物とのふれあい体験です。たとえ仔牛であっても、はじめはドキドキするものです。

でも、穏やかな性格のようで、すぐに距離は縮まりました。

直接触れてみたり、聴診器で心音を聞いてみたりしました。

かわいい動物たちとの体験を通して、命の大切さについても学ぶことができました。

金子牧場の皆様、たいへんお世話になりました。

下郷町養鱒公園では、「修学旅行② ~昼食はバーベキュー~」で紹介しました昼食タイムの前に、鱒釣り体験を行いました。

釣り竿に、エサを付ける準備をしています。

「どこがいいかな?」釣れそうなポイントを予想し、いよいよ、鱒釣りの開始です。

長い釣り竿を持って、その時を待ちます。

しばらくすると…どうやら、手応えを感じたようです。釣竿を大きく持ち上げています。

無事、鱒を釣ることができました。やったね!

釣った鱒を、釣り針から離し、バケツの中に入れるまでは、友だちに協力してもらいながら、進めました。

鱒釣り体験も、みんなで楽しむことができました。

1日目最後の訪問先は、大内宿です。県外の方にも人気の、日本屈指の観光地ですが、密を避けて見学することができました。

地元のガイドさんが案内してくださいました。よく説明を聞きながら、じっくり見学している様子が伝わってきます。

子どもたちみんなが、同じ先を見つめています。きっと、興味深いものが次々と登場したのでしょうね。

こちらは、和室でしょうか。建物の中にも入ることができたようです。

こちらは、お祈り中。願いが叶いますように!

すてきな街並みを眺望できるポイントに移動しました。まるで時代がタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができたでしょう。

こうして、大内宿での見学を終えた子どもたちは、湯野上温泉の宿泊先に向かいました。

下郷町養鱒公園での、昼食の様子です。屋外で南会津の自然を満喫しながら、バーベキューをしました。

子どもたちの目の前には、おいしそうな牛肉があります。「こんなにたくさん食べていいの!」きっとテンションが上がったことでしょう。

調理は、もちろん自分たちでです。協力しながら、真剣に肉を焼いています。

「いただきます!」おいしそうに食べる姿、うらやましいですね。

肉のとなりでは、栄養たっぷりの野菜も焼いて、食べました。

6月から延期となりました修学旅行ですが、今朝、出発の時を迎えました。

5名の子どもたちの運営により、校庭で出発式を迎えました。

校長先生のお話と、

担任の先生のお話を聞いて、

どんなことを大切にし、どんな修学旅行にしていきたいか、改めてみんなで確認しました。

出発のあいさつ後、先生たちから“恒例の”寄せ書きのプレゼント贈呈です。6年生の子どもたちへの熱い思い、温かなメッセージが書かれています。

見つめる先にいらっしゃる保護者の皆様、出発時間に合わせて来てくださった先生方に見送られながら、

待ちに待った、バスへの乗車です。

「いってらっしゃい!」「安全に楽しんできてね!」

いよいよ、子どもたちの1泊2日の旅が始まりました。

送迎やお見送りをしてくださった保護者の皆さん、朝早くからご協力いただきありがとうございました。

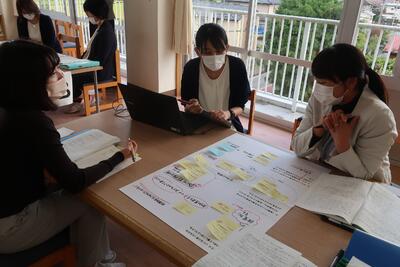

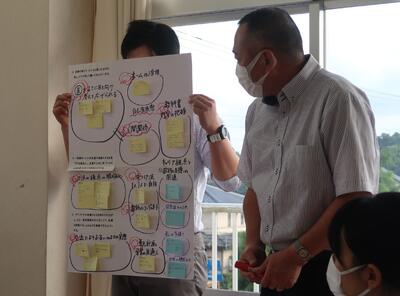

前記事でもお伝えしました、2年生の授業研究会では、町内各小学校・幼稚園の先生方にも参加いただきました。

授業が終了し、子どもたちが下校した後は、先生方で事後研究会を行いました。

指導助言者として、棚倉町教育委員会指導主事の先生を講師にお迎えしました。

各グループに分かれての協議では、町内の先生方とじっくり意見交換できる貴重な時間となりました。

各グループでどんな話し合いがされたのか、全体での共有も行いました。

おかげ様で、本校研究を推進していくうえで、とても有意義な研究会となりました。ご指導いただきました講師の先生、ご参加くださった先生方に、心より御礼申し上げます。

9月28日(火)に、棚倉町学力向上推進委員会・第2回授業研究会が本校で開催されました。

2学年・国語科「お手紙」の授業を公開しました。

「どんなふうに音読するといいかな。」登場人物になりきって音読できるよう、心の声を想像しています。

想像したことを生かして、グループで役割読みです。友だちの音読のよさに気付いたり、お互いにアドバイスし合ったりしながら、どんどん音読が工夫されていきました。

グループでの音読を、他の班の友だちに発表しました。聞いている友だちから、よさをたくさん伝えてもらいました。アドバイスしてもらったことは、さっそくその場で取り入れてみました。

授業全体を通して、真剣に、そして意欲的な姿勢で学習に取り組むことができた2年生の子どもたち。

自分のがんばりだけでなく、友だちのよさやがんばりを進んで伝える姿が、とてもすばらしかったです。

新聞記者の方から取材を受けるのは、郷土史クラブ・6年生の部長さんです。

なかなかない機会ですので、緊張はしていたでしょうが、一つ一つに、はっきりと受け答えをすることができました。

実は、この取材の模様が、9月27日(月)の福島民報「ふくしまは負けない明日へ」のコーナーでで紹介されています。すでにご存じの方もいらっしゃるようですが、ぜひご覧いただければ幸いです。

今月は、講師の先生をお迎えしての活動が2回ありました。

御田植祭で使用する道具は、どれもがとても大事なものですので、みんなで大切に扱っています。

限られた時間の中で、美しい所作がだいぶ身に付いてきたようですね。

太鼓に篠笛と、楽器演奏の練習にも励んでいます。

下級生にとっては、上級生からのアドバイスやサポートは、とても心強いものです。

6年生から必死に学ぼうとする5年生、4年生に親身になって教える6年生。

子どもたちの手によっても、地域の貴重な伝統文化が確実に受け継がれています。