1・2年生が、見学学習に出発!まず向かったのは、福島空港です。

子どもたちの目が輝いています。なぜなら、今回は特別な体験ができるからです。

それは、空港の「バックヤードツアー」です。

空港で働く方に、いろいろな種類の乗り物を紹介してもらっています。

施設内の各所を見学することができました。

さらに、飛行機の離着陸を、こんな間近で見ることもできました。

滑走路で、飛行機になった気分を味わっています。

空港でのバックヤードツアーが終了後、次に向かった先は、岩瀬牧場です。お弁当をおいしくいただいた後は、

動物とのふれあい体験です。

その①:【小】ウサギ、モルモット

その②:【中】ヤギ、ヒツジ

その③:【大】ウマ

かわいい動物たちとのふれあいを通して、動物たちとの距離がどんどん縮まっていったようでした。

充実した体験活動の数々に、大満足の子どもたちでした。

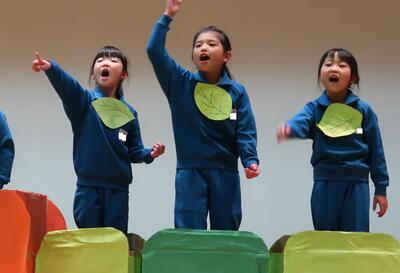

劇・ダンス「ブレーメンの音楽隊

劇の舞台は、動物たちが住む森の中です。ナレーターの案内により、物語は進められていきました。

次々と仲間を増やしながら、音楽隊に入ることをめざす動物たち。新たな動物が登場するたびに、音楽の発表もあります。

◇ロバ ♪ やおやおみせ ♪

◇犬 ♪ こいぬのビンゴ ♪

◇ネコ ♪ ウンパッパ ♪

◇ニワトリ ♪ かっこう ♪

そんな動物たちの前に表れたのは、どろぼうの親分と子分たち。 ♪ ぴょんぴょこロックンロール ♪

でも、動物たちの勇気あふれる行動により、泥棒たちは逃げていきました。

最後に、みんなで ♪ 勇気100% ♪ の曲に合わせて、カスタネットの演奏とダンスをしました。

笑顔はじける2年生のダンス、みんなの気持ちが一つになったすばらしいものでした。

今回の発表では、スクリーンも注目を浴びました。自分たちの手描きによるイラストが、各場面の演技に花を添えていました。

昨年の経験を活かしながら、さらにパワーアップした発表となりました。

2年生のみなさん、よくがんばりました!

劇・演奏「やくそく」 名場面集

今回の劇は、ある大きな木の上にいる、

3びきのあおむしたちのお話です。

あおむし・その①

あおむし・その②

あおむし・その③

葉っぱをめぐる争いをしていたあおむしたちでしたが、やがてはみんな仲良く、チョウになりました。

華麗に舞う姿、とても輝いています。

チョウに変身後、演奏が始まりました。まずは、体をいっぱい使ってのボディーパーカッションです。

最後の決めポーズまで、バッチリそろっています。

2曲目は、鍵盤ハーモニカを使っての楽器演奏です。こちらも、みんなで音を合わせる楽しさを味わっていました。

初の学習発表会、大成功させることができました

1年生のみなさん、よくがんばりました!

「この思い 仲間と共に 伝えよう」

このスローガンのもとで、今年度の学習発表会が開催されました。

午前【1・2・3年生】、午後【4・5・6年生】に分かれての、分散開催でした。人数制限もさせていただいたため、今年度はYouTubeを用いたライブ配信も試みました。

まずは、1年生による「開会のことば」です。表情豊かで元気に、発表会の開幕を飾ることができました。

続けて、1年生による劇・ダンス「やくそく」です。自分の役になり切って演技しました。ボディーパーカッション、鍵盤ハーモニカと、2種類の音楽に挑戦し、心を一つに演奏することができました。

次は、2年生による劇・ダンス「ブレーメンの音楽隊」です。次々に登場する動物たちと泥棒たち、どれも個性あふれる演技でした。歌やダンスを楽しそうに披露する姿も最高でした。

前半のトリを飾るのは、3年生による劇・ダンス「えんとつ町のコペル」です。感情表現豊かな演技に、つい見とれてしまうほどでした。美しい音色でリコーダーを演奏したり、切れ味抜群のダンスを披露したりしました。

午後のトップバッターは、4年生による総合発表「聞いて!見て!ぼくの、わたしの得意なこと」です。5つのチームに分かれ、教科の学習を通じてできるようになったことを披露しました。さらに、ダンスで会場を盛り上げました。

次は、5年生による劇・ダンス「セカンドスクールで成長したこと」です。キャンプファイヤーでの感動を、ステージ上で再現しました。班ごとに考えた出し物や、星空の下で演奏したリコーダーによる「星笛」を発表しました。

発表会のトリを飾るのは、6年生による劇・群読「宮沢賢治の世界」です。「グスコーブドリの伝記」を通して、宮沢賢治の世界観を見事に表現することができました。「雨ニモマケズ」の群読も、みんなで心を一つにできました。

すばらしい発表の余韻が残る中、6年生が心を込めて「閉会のことば」を述べて、発表会は終了しました。

ご来場、視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。

各学年の発表につきましては、後日、特集記事を掲載する予定ですので、少々お待ちください。

この2日間、オリンピックに関する特設会場が設置されました。

子どもたちが見つめる映像は、東京オリンピック・聖火リレーのトーチがどのように製造されたかについてです。

ポスター資料を見て、オリンピックや聖火リレーについて学ぶこともできます。

そして何と、本物のトーチを見たりふれたりすることもできるのです。

初めて生で見るトーチに感激し、じっくり観察している姿が印象的です。

どれくらいの重さなのか、実感することができました。

一人ずつ記念撮影。ポーズが決まっていますね。

こちらは、聖火リレーのランナーと伴走者になりきっています。

貴重な機会でしたので、6年生では道徳科や社会科において、オリンピック・パラリンピックに関連させた授業も行いました。

このトーチですが、13日(土)は、学習発表会の会場である体育館に展示します。保護者のみなさんもご覧いただけますので、子どもたちの発表とともにお楽しみください。

学習発表会を2日後に控えた11日(水)に、ミニ予行を実施しました。

1年生:劇・演奏「やくそく」

2年生:劇・ダンス「ブレーメンの音楽隊」

3年生:劇・ダンス「えんとつ町のプぺル」

4年生:総合発表「見て!聞いて!ぼくの、わたしの得意なこと」

5年生:劇・ダンス「セカンドスクールで成長したこと」

6年生:劇・群読「宮沢賢治の世界」

“ミニ”予行のため、披露したのは、ほんの一部分ですが、各学年の発表に夢中になって見入る子どもたち。

時には、客席も一体となって盛り上がる場面もありました。

どの学年も練習の成果を発表することができ、互いのがんばりを認め合う機会となりました。

いよいよ、明日13日(土)に当日を迎えます。子どもたちの活躍の場を、どうぞお楽しみにしていてください。

昨日の「棚倉町青少年の主張発表会」で本校児童の発表内容にも取り上げられた、郷土史クラブの近況について報告します。

夏休み後から、月に2回程度のペースで活動に取り組んできました。限られた回数、時間の中で、子どもたちはよくがんばっています。着実に台詞を覚えたり、所作を身に付けたりすることができています。

それは、講師の先生による熱心なご指導のおかげでもあります。

今年度から入部した4年生の子どもたちのがんばりも、すばらしいです。

上級生が下級生に親身になって教えてあげるという環境であることが、伝統文化の継承につながっています。

楽器演奏の役割でも、自分の役割を果たそうと練習に励んでいます。

集中して練習に取り組んだ後の「お楽しみタイム」です。講師の先生、いつもありがとうございます。

さて、こちらは衣装の試着です。先生たちにもお手伝いいただきながら、御田植祭の衣装を着ているのは、6年生の部員たちです。

この日は、卒業アルバムの記念写真を撮影しました。

引き続き活動は続いていきますので、応援よろしくお願いします。

棚倉町青少年の主張発表会が、町文化センターで行われました。

本校からも、6年生の児童1名が、代表として参加しました。

題は「未来に伝える伝統」です。所属している郷土史クラブでの経験を通して学んだこと、考えたことを発表しました。

そのころ、学校の6年教室では…。

ライブ配信されている映像を、学級のみんなで視聴していました。

「がんばってね!」という応援の気持ちとともに、代表としてがんばる友だちの発表を聞きました。

他の小学校の6年生、そして中学生や高校生の発表も、視聴しました。いろいろな考えにふれることができました。

さて、再び会場に戻ります。発表が終了後、町長さんから表彰を受けました。

自分の思いを、聞いてくださる方々によく伝わるように発表することができました。

よくがんばりました

後期の開始とともに、4週間の教育実習がスタートしました。

これまでの間、実習の先生による授業も行われ、子どもたちは楽しく学ぶことができました。

毎日のように、漢字の練習を確認してもらったり、かけ算九九の特訓に付き合ってもらったりしました。

休み時間には、配属学級だけでなく、いろいろな学年の子どもたちと仲良く遊ぶ姿がありました。

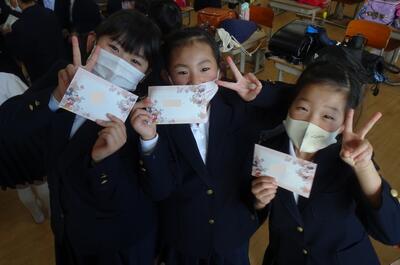

しかし、4週間という期間はあっという間に過ぎ、5日(金)に最終日を迎えました。そこで、2年生の子どもたちは、お世話になった先生との心温まるお別れ会を計画し、実行しました。

ゲームでは、常に大盛り上がりの子どもたち。

先生へのメッセージが書かれたプレゼントを贈呈しました。

すると、うれしいサプライズがありました。実習の先生も、一人一人の子どもたちにお手紙を書いてくれたのです。みんな、大喜びです。

楽しい時間は、早く過ぎてしまうものです。名残惜しいですが、お別れの時をむかえました。

放課後は、職員室でもミニお別れ会をしました。将来の夢への気持ちがさらに高まったようで、あいさつの後には、先生方から拍手が起こりました。

4週間の実習、お疲れ様でした。お別れがとても寂しいのは、子どもたちにとってすてきな出会いであったからこそですね。

今後のご活躍をお祈り申し上げます。