夏の始まりとともに、アサガオの花が咲き始めました。

1年生が、種から育ててきたものです。アサガオの成長に、子どもたちも負けていません。観察して分かったことを、絵や文章で上手にまとめる力がつきました。

ところで、アサガオの鉢の近くに並ぶ、ぐんぐん成長している緑色の葉っぱの正体は…。

5年生が栽培中のバケツ稲です。朝や休み時間には、毎日進んで観察する光景が見られます。最近では、社会科で米作りに関する学習を行っていますが、バケツ稲の栽培をもとにした意見が出されることもあります。

そして最後に、2年生の子どもたちが見せてくれたのは、ミニトマトの鉢です。花が咲いたり、実が成長している様子を、タブレットを使って紹介する学習もしました。今後、おいしいミニトマトの収穫が楽しみな日々が続きそうですね。

7月21日(水)~8月19日(木)の夏休み中は、アサガオ、ミニトマト、バケツ稲とも各家庭で栽培・観察することになります。ぜひ、家族みなさんでご一緒にしてみてはいかがでしょうか。なお、夏休み初日から子どもが家庭で栽培・観察することができますよう、ご都合に合わせて持ち帰りのご協力もお願いします。

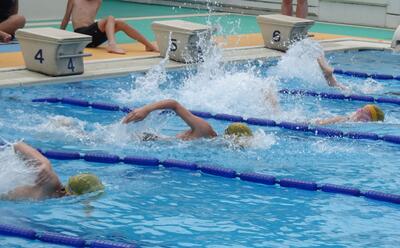

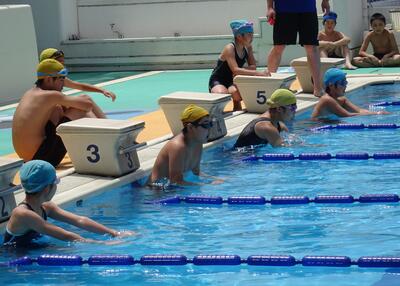

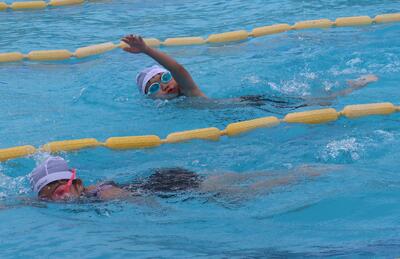

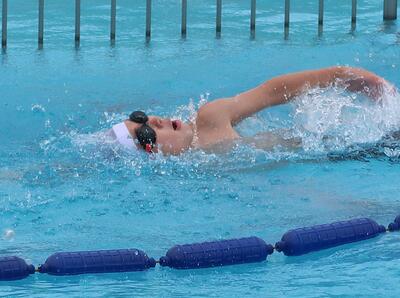

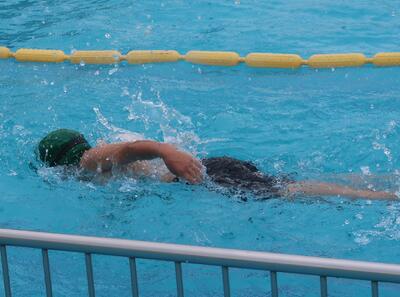

記録会の最後を飾るのが、5・6年生の子どもたちです。うれしいことに、3日連続天気に恵まれて、最終日も予定通りの実施です。

開会式、アナウンスなど、運営面でもがんばりました。

では、競技面での活躍の様子も、続けてご覧いただきましょう。

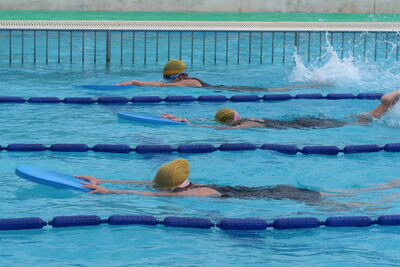

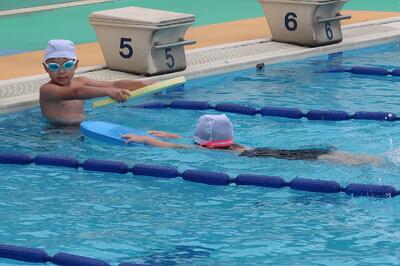

№1:25mビート板【5年生】

№2:25mビート板【6年生】

№3:25m自由形【5年生】

№4:25m自由形【6年生】

№5:25m平泳ぎ【5年生】

№6:25m平泳ぎ【6年生】

№7:50m自由形【5年生】 ※チャレンジ種目

№8:50m平泳ぎ【6年生】 ※チャレンジ種目

№9:25m×4リレー【5・6年生】

まずは、選手紹介。緊張気味の子もいる中、パフォーマンスで盛り上げる子もいました。

いよいよスタートです。5・6年生から各2チームが出場しました。1チーム4名です。

力強い泳ぎで、最後まで目が離せない展開でした。

すばらしい泳ぎの連続に、子どもたち、先生たちとも、応援にも力が入りました。

満足したことも、悔しかったことも、次につながるよい経験となりました。

本来であれば、保護者のみなさんにも、生で子どもたちの成長をご覧いただきたいところですが、このような状況が続いていますので、ご理解いただければと思います。がんばった子どもたちを、各家庭でもたくさん褒めてあげてください。後日、キャリアパスポートのご記入でも、お世話になります。

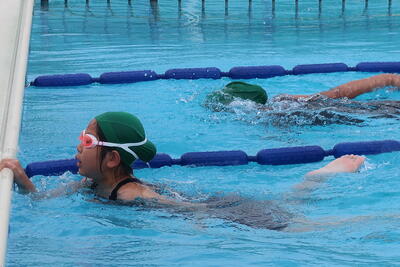

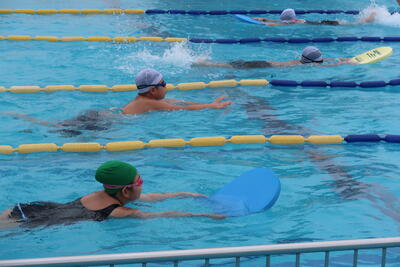

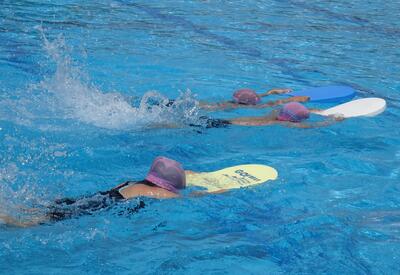

3・4年生が水泳記録会に臨みました。練習の成果を発揮しようと、張り切ってスタートしました。

その様子を、プログラム順に紹介します。

№1:25mビート板【3年生】

№2:25mビート板【4年生】

№3:25m自由形【3年生】

№4:25m自由形【4年生】

№5:25m×7リレー【3・4年生】

1チーム7人で構成された、3・4年生混合でのリレーです。ビート板を使って泳ぐ子と、

自由形で泳ぐ子がいます。

この夏、一緒にがんばってきた仲間を一生懸命応援しました。

お互いのがんばりを認め合い、共に喜ぶことができました。

自分の成長を実感するとともに、新たな目標に向かって出発した子どもたちを、引き続き応援お願いします。

この夏も、天気のよい日にはプールでの学習をがんばってきた子どもたち。今週は、その成果を発揮する「校内水泳記録会」が低・中・高学年別に実施されます。

本日はその初日で、1・2年生の子どもたちの番です。力強い「誓いの言葉」とともに、記録会がスタートしました。

子どもたちのがんばりを、プログラム順に紹介します。

№1:水中石拾い【1年生】

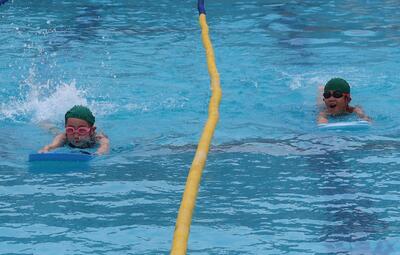

№2:12mビート板【2年生】

№3:12mビート板【1年生】

№4:12m自由形【2年生】

№5:25m自由形【1・2年生】※チャレンジ種目

№6:水中かけっこリレー【1・2年生】

№7:水中棒拾い【1・2年生】

友だちの応援は、とても励みになりました。

笑顔にあふれる場面がたくさんありました。

今日がんばったことを自信をもって話す姿、すでに来年の目標を決めて伝える姿に、大きな成長を感じさせてくれる一日でした。

日本赤十字社福島県支部様のご協力のもと、低・中・高学年ブロックごとに、着衣泳の講習を受けました。

普段のプールでの学習とは異なり、今日は服を着たままの入水です。違和感が大きいようです。

そのような状態で、しばらくの間浮き続けようとしました。慣れていないため、とても大変なようです。

でも、身の回りにある物を活用してみると…

先よりも、長い時間浮き続けることができました。

ペットボトルの数を2本に増やして、脇の下ではさんでみました。

今回の学習では、主にペットボトルを活用した体験を行いましたが、身の回りには、まだまだ役立つ道具がたくさんです。バケツを使った実演では、「こっちの向きなの⁈」と、子どもたちにとって予想外の方法を教わりました。さらに、万が一の際には、ランドセルが役立つ場合もあると知り、驚いていました。

お話を聞けば聞くほど、「浮いて待つ」ことが、どれだけ水難事故から命を守るために大事なことであるかを学ぶことができました。講師の先生方、ご指導いただきありがとうございました。

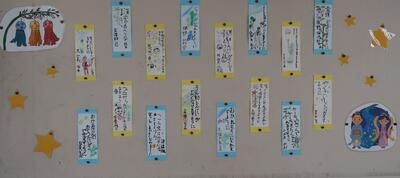

今日は、7月7日「七夕」です。七夕と言えば、飾りが思いつく方も多いでしょう。校内でも、七夕の雰囲気を味わえる飾りが、各所に見られます。

教室の窓側には、折り紙で作った素敵な飾りが吊り下げられています。外はあいにくの雨模様ですが、そんなことを忘れさせてくれます。

こちらは、学級みんなの願いごとが書かれている短冊です。一人一人の豊かな個性が表れています。

最後に紹介するのは、国語科の作品です。五・七・五の十七音で書き表した俳句を、短冊に記入し、七夕の雰囲気を味わうことができるように掲示されています。

今晩は、夜空に輝く天の川を見ることができればうれしいのですが…。季節の行事、学校でも家庭でも大事にしていきたいですね。

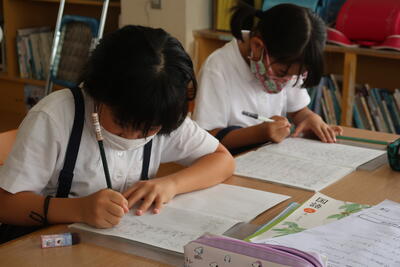

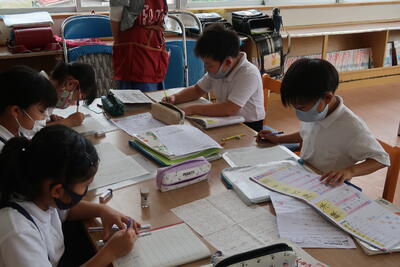

今週の放課後は、各教室で個別懇談が開催中です。その裏で、もう一つ開催しているものがあります。希望する子どもたちが集まっての「放課後学習会」です。

各学年ごとのプリントや自主学習など、取り組む課題は自分で選びます。

1日目【5日(月)】の様子です。

2日目【6日(火)】の様子です。

この2日間、たくさんの子どもたちが積極的に参加し、集中して学習に取り組んできました。

友だちと一緒なので、家庭で一人で取り組む際には経験できない、共に学べるよさがあります。

担任の先生たちは個別懇談中ですので、それ以外の先生たちが、サポートしています。質問したり、がんばりを見てもらえたりすることができます。

7日(水)~9日(金)も、14:10~15:30に実施します。今からでも、追加で参加できます。下校時刻が異なるため、送迎のご協力が必要となりますが、可能な場合は、ぜひご連絡ください。

7月5日(月)~9日(金)は、個別懇談期間となっています。保護者のみなさんと担任による懇談の場です。限られた時間ですが、子どもたちのよりよい成長を願い、充実したものにしたいと考えています。雨天の日が続く見込みですが、どうぞお気を付けてご来校ください。

懇談以外の時間には、校内の掲示物、展示物をご覧いただければ幸いです。学校での子どもたちの様子が伝わってくると思います。少しばかりですが、こちらにおきましても、一部紹介いたします。

◇自分たちオリジナルの「ドレミのたいそう」。音楽科の学習で、音の高さの違いをもとに考えました。

◇教室の中に表れた「水族館」。国語科の学習で登場したあの魚たちが、楽しそうに泳いでいます。

◇教室の入り口を見上げると、図画工作科で取り組んだ「ふしぎな乗りもの」の数々が描かれています。

◇階段を移動中にも掲示物が。社会科で、水について学級みんなで考えた際の、一人一人の意見が記されています。

◇針と糸を使って、全て手縫いで仕上げました。家庭科の時間に、心を込めて完成させた作品です。

◇木と金属の特徴を生かした作品です。図画工作科の時間に、糸のこぎりや金づちを使って制作しました。

これら作品は、校内のどこにあるでしょうか。ぜひ、学校探検しながらお楽しみください。

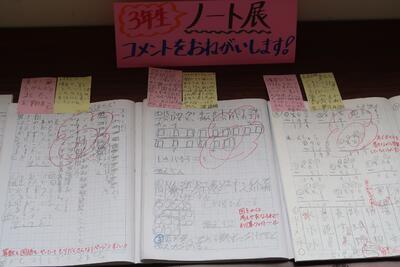

こちらは、お願いです。各教室前の廊下では、学年ごとに「第1回ノート展」が開催されています。子どもたちの学習の足跡をご覧ください。合わせて、これまでのがんばりを称賛したり、今後へのがんばりにつながるアドバイスしたりいただきたいのです。備え付けの付箋(緑色)に記入の上、子どもたちのノートに貼り付けてください。

お忙しい中かと思いますが、今年度もご協力をお願いいたします。

前回から、ボランティアの皆様による読み聞かせが再開されました。この日も、各教室では、朝の時間から本の世界に入り込む子どもたちの姿が見られました。

本校の職員による読み聞かせも、交代制で行っています。

楽しい時間はあっという間に過ぎましたね。

ボランティアの皆様、次回もよろしくお願いいたします。

触れてみると、どんな感じかな?

重さは、どれくらいあるのかな?

かじったり、吸ったりして、味を確かめてみると…。

5年生の子どもたちが、社会科の時間に出あい、あらゆる手法で確かめている正体は「さとうきび」です。「あたたかい土地のくらし」の学習をする中でのことです。

沖縄から届いた一箱のダンボールから始まった授業の中で、子どもたちは既習事項や手元にある資料を基に、考えを深めていきました。

| 「シーサーかな。」「でも、シーサーは屋根の上にあるから、もっと大きいはず。」「お土産用になら、小さなシーサーも売られているよ。」 |

| 「沖縄で作られている果物かも。」「パイナップルかマンゴーかな。沖縄限定のお菓子に使われていたね。」「クール便だから、野菜の可能性も。例えば、ゴーヤとか。」 |

| 「きれいな海にあるサンゴかな。」「でも、サンゴはとっちゃだめだよ。」「白化し、だめになってしまったものなら大丈夫じゃないかな。」 |

| 「さとうきびだと思うよ。」「でも、箱のサイズが小さいよ。2mは超えるし。」「何でそんなこと分かるの?」「写真に写っている人の大きさと比べたみると…。」 |

サトウキビ以外の予想も多かったものの、どの予想についても、説得力のあるものばかりで、すてきな学びが展開されました。

一生懸命考えた子どもたちですので、授業の最後に、サトウキビとともに充実感にあふれる表情を見せてくれました。

さて、ここからは、休み時間の6年生教室です。サトウキビの量に余裕があったので、昨年の学習で初対面した子どもたちのもとへも、お届けしました。

1年ぶりの再会にもかかわらず、初対面した時と同じくらいに盛り上がる子どもたち。「去年、サトウキビとどんなポーズをして撮影したか覚えてる?」なんて言葉ををかけてみると、すぐに再現した男の子たち。すごい記憶力ですね。

サトウキビが変身した姿である「黒糖」もあります。触って感触を確かめた後は、お楽しみの味見です。コクのある味わいに、6年生の子どもたちも満足そうな表情を見せていました。