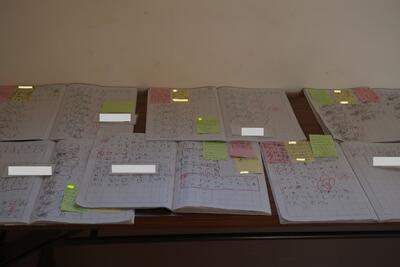

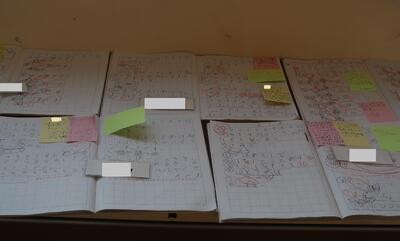

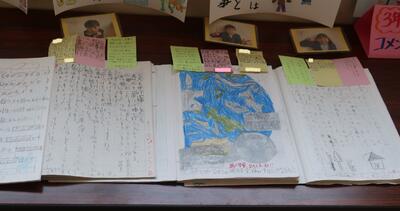

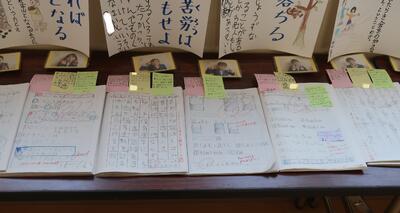

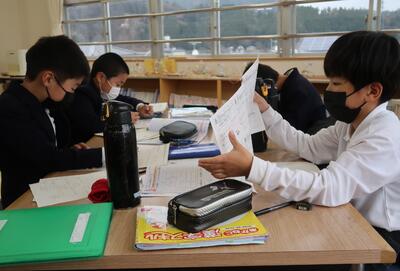

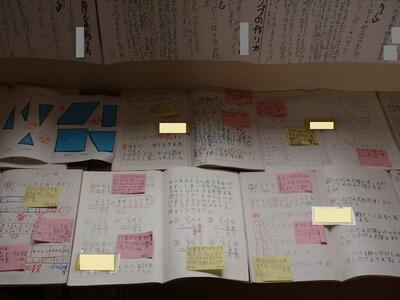

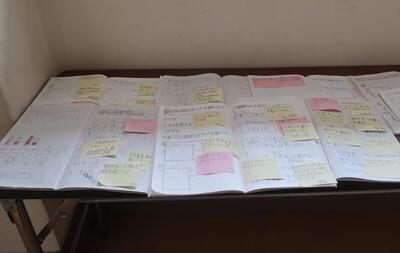

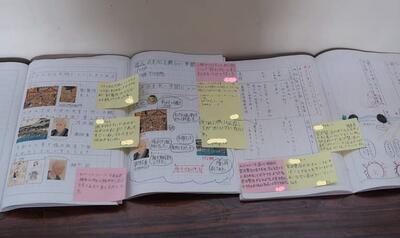

先日まで、各学年教室の廊下で開催されていました、今年度2回目の「ノート展」。それぞれのノートには、

自分のよさ(自分のがんばり、アピールポイント)・・・ピンクの付箋 友だちのよさ(自分のノートについて、友だちが気付いたよさ)・・・きいろの付箋 お子さんのよさ、アドバイス(保護者の皆さんから)・・・みどりの付箋 |

が書かれた付箋がたくさん貼られていました。保護者のみなさんには、個別懇談で来校の際にご協力いただき、ありがとうございました。

今回は、すてきなメッセージの数々を、2回に分けてお届けします。

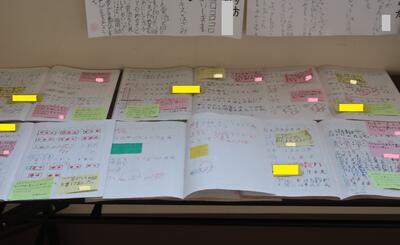

1年生

説明文、たくさんかけていて素晴らしいね☆お勉強、大好きだもんね。これからもがんばるのだよ♡ 計算の考え方が、よくわかるよ!!さくらんぼ計算、冬休みもがんばろう! 毎日、お勉強がんばってますね。さくらんぼ計算もしっかりできていて、とてもすばらしいです。これからも学習をがんばってください。応援しています! |

2年生

かけ算の式を図に書いたことで、わかりやすくなっているね!字をていねいに書いたり、色分けしたりしていて、とても見やすいね。 図を使って問題を作ると、とってもわかりやすいね。字も大きく書けていて、見やすいノートになっているね。これからもがんばってね。 自分で気が付いたことが書いてあって、よくできていますね!これからも、勉強がんばってね♡ |

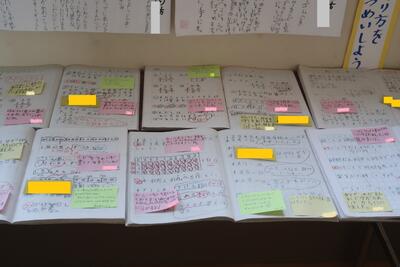

3年生

前より、たくさん書いてお勉強できるようになったね。がんばっていて、うれしいです。お勉強、たいへんだけれど、がんばれ!! 絵や図などを書いて、とても上手にノートを使っていますね。「大事」な所は、付箋でまとめてえらいです!これからも勉強がんばってネ。 細かいところまで、絵がよくかけているね。今まで興味があったこと以外のことも、いろいろ調べてみてください。きっと楽しいですよ。 |

4・5・6年生は、次の記事でご紹介します。

3年生が、総合的な学習の時間にとうふ作りを体験しました。お世話になったのは、町内の大椙食品様です。

材料となる大豆が、変身していく過程に興味がわき、じっくり見つめています。

ぎゅっと絞ると、豆乳が現れました。

ここからは、手順にしたがって、班ごとにとうふ作りを進めていきます。

温度、計量に細心の注意を払いながら、豆乳を温めたり、にがり水を入れたりしていきます。

だんだんと豆乳が固まってきました。

鍋から箱型に移し、「おいしくできますように」との願いを込めて重石をのせます。

しばらく経ちました。出来上がり具合に、ドキドキ・ワクワクの瞬間です。

「いつも見ているとうふだ!」ここまで姿を現せば、もう一安心です。

出来上がった豆腐を、保護者ボランティアの皆さんに切り分けてもらい、

お土産の準備、完了です。

家に帰るまでは待ちきれませんので、まずは学校でも試食です。

この表情をご覧ください。最高の味わいを堪能しています。

きっと、家でも家族のみなさんと会話で弾みながら、おいしくいただくことができたでしょうね。大椙食品様、子どもたちのためにご協力いただき、ありがとうございました。

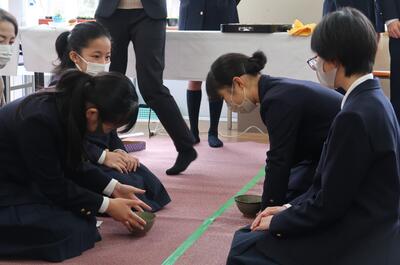

室町時代の文化には、現在の生活に受け継がれているものが多くあります。6年生の子どもたちも、これまでにいくつか体験しています。芸術鑑賞教室で目にした「狂言」、図画工作科で取り組んだ「墨絵」などが挙げられます。

今回は、講師の先生をお招きして、社会科の体験学習「茶道教室」を実施し、「茶の湯」を体験しました。

特設の和室に入室後、掛け軸とお花を観賞しています。

今回の学習では、礼儀作法について学ぶ場面がたくさんあります。

子どもたちの視線を浴び、緊張感の高まる中、先生たちも一緒に学習です。

前半、後半に分かれて、おもてなしをする側、される側の両方を体験しました。

一方の子どもたちがお茶をたてている間、

もう一方の子どもたちは、季節感あふれる地元の和菓子をいただきます。クリスマスプレゼントをイメージしたお菓子は、「聖夜」と名付けられました。

友だちがたてたお茶が届けられ、おいしそうにいただいています。

上品に味わう姿からは、心安らぐ様子が伝わります。

室町文化のよさを十分味わうことができました。終わりのあいさつでは、講師の先生方に対して、いつも以上に深々と心がこもったお辞儀をすることができました。

終了後、進んで片付けのお手伝いをしてくれた子どもたち。大切な品々を丁寧に扱いながら、がんばりました。

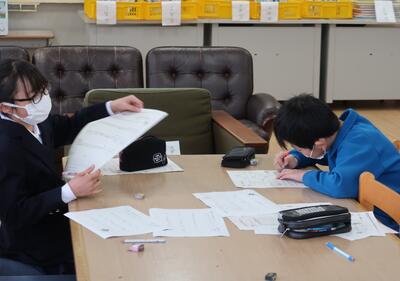

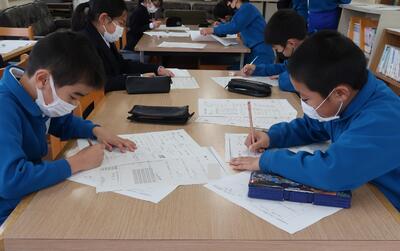

5年生、6年生の順で実施してきた「6校時学習会」ですが、今月は4年生の番です。

会場の図書室で、自分の目標と計画にしたがって、算数科のプリントに取り組んでいきます。

担任の先生と合わせて、低学年の先生、職員室の先生たちも、子どもたちをサポートします。

各単元ごとに両面印刷された学習プリントに、次々と取り組んでいく子どもたち。

6校時ですので、きっと疲れもあるはずです。それでも、この集中力、すばらしいです。

あっという間に時間が過ぎました。今日の学習会を振り返っています。

お世話になった先生方に礼儀正しくあいさつをして、終了しました。

次回(来週)も、みんなで楽しく学習しましょう。

冬休みまで、残り2週間となりました。今日は、方部ごとに分かれて、校外子ども会を行いました。

はじめに、冬休み前の反省です。登下校について、班ごとに振り返っています。

話し合う内容は、集合場所と時間、列の並び方や歩き方などについてです。今年度からスクールバスの運行が始まりましたので、バスの乗り方について振り返る班もあります。

次は、冬休みの生活についてです。担当の先生と一緒に、安全で楽しい冬休みにするために大事なことを確認しました。

なお、こちらが冬休み前に各家庭に配付する文書です。

R3 冬休みの生活について.pdf

今後、学級や学校全体でも冬休み前の事前指導を行いますが、各家庭におきましても、保護者の皆様のご協力をお願いします。

3回目となる今回までは、主に6年生がリードして会を進めてくれました。

最終回となる第4回(2月)は、いよいよ新年度に向けての引き継ぎの場となります。よりよい形でバトンタッチできるよう、それぞれの立場でがんばっていきましょう。

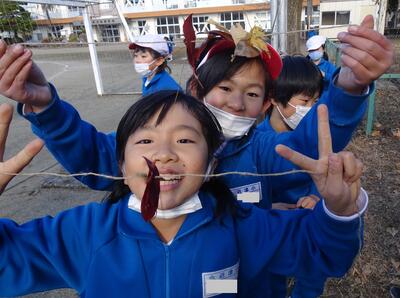

12月に入り、季節はすっかり冬となりました。校庭に目を向けてみると、実は自然からの贈り物があります。2年生は、図画工作科の学習で、それらのすてきな活用法を見つけました。

頭に付けて、おしゃれ気分を味わっています。

ひもに通して、すてきな飾りが作れます。

同じ落ち葉でも、葉っぱの種類、色の違いなどがあり、それを上手に生かしていました。一人一人の作品は、個性的な仕上がりです。

完成した作品を使った遊びを発見しました。

「わたしの作品、見て!」「ぼくのだって、すごいよ!」アピール合戦が始まりました。

どの子も、自分の作品に大満足の様子でした。

6学年・社会科の学習での一環として、租税教室を行いました。お世話になったのは、白河法人会の皆様です。

「『〇〇税』には、どんなものがあるか、知っているかな?」

消費税、ガソリン税、自動車税、法人税、入湯税…。一部は知っていましたが、その数の多さにびっくりです。

そんな税金が、もしも世の中からなくなってしまうと…。今日では考えられない展開の連続でしたね。DVD教材を通して、税金がなぜ必要なのかを学習しました。

子どもたちが見つめているのは、自分の教科書です。「本当だ、書いてある!」税金は、形を変えて自分たちに帰ってくることを確認できました。

税金に関する学習の中では、大きな金額がたくさん登場します。しかし、なかなか実感できないものです。今回は、特別に1億円を体感できる場を設けてくださいました。

その重さがよく分かりました。お金や税金の大切さを考えるよい機会となったはずです。

【おまけ】授業後の一場面です。札束やそれを入れるケースに興味津々の子どもたち。

白河法人会の皆様、出前授業をありがとうございました。

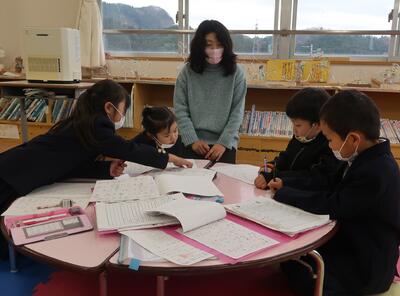

今週、個別懇談と同時に開催中の「放課後学習会」。

担任の先生方は、保護者のみなさんと懇談中ですので、子どもたちの学習をサポートするのは、こちらの4名です。

丸付け、アドバイスなど、サポート体制万全です。

7月に続いての、2回目の開催です。うれしいことに、前回は希望者がたくさんいましたので、今回は偶数・奇数学年に分かれての分散開催としました。

昨日6日(月)は、1・3・5年生。

本日7日(火)は、2・4・6年生。

会場の図書室には、特設学習コーナーも設置し、多くの希望者が最適な環境で学習できるようにしています。

今後の予定ですが、

8日(水):1・3・5年生 14:15~15:30 9日(木):2・4・6年生 14:15~15:30 |

となっています。残り1回のチャンスですが、今からの参加も大歓迎です。希望される場合は、当日までにご連絡をお願いします。

今週の6日(月)~10日(金)、個別懇談が行われます。保護者の皆さんと担任とで、子どもたちのよりよい成長を願い、学校や家庭での生活について懇談する場です。限られた時間の中での実施になりますが、どうぞよろしくお願いします。

さて、個別懇談で来校の際、ぜひ次の2点についてぜひご覧ください。

◇「ノート展」開催中です

今年度2回目の実施です。3種類の付箋を用いて、

自分のよさ(自分のがんばり、アピールポイント)・・・ピンクの付箋

友だちのよさ(自分のノートについて、友だちが気付いたよさ)・・・きいろの付箋

お子さんのよさ(保護者の皆さんから)・・・みどりの付箋

を伝え合う方法を用いています。

今回も、自分のお子さんに限らず、お時間の許す限り、たくさんのコメントをいただければ、子どもたちの励みとなります。ぜひ、ご協力をよろしくお願いいたします。

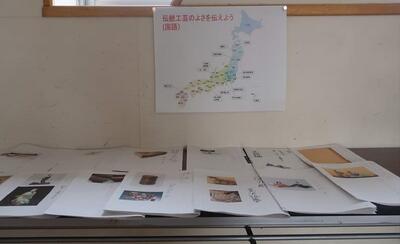

◇学習の足跡を掲示・展示中です

先月の学習発表会での感動がよみがえります。

ていねいに取り組んだ、書写の作品です。

子どもたちの思いが描かれた図画作品です。

壁新聞、校外学習の振り返り、パンフレットなど、学年独自の掲示・展示物もあります。

懇談の前後に、ぜひごゆっくりご覧ください。

なお、来校前にはご家庭で必ず検温をし、発熱がみられる場合や体調が優れず頭痛や咳などがある場合には、来校を控えていただきますようお願いします(後日に変更できます)。また、マスクの着用についてもよろしくお願いします。本日から、お世話になります。

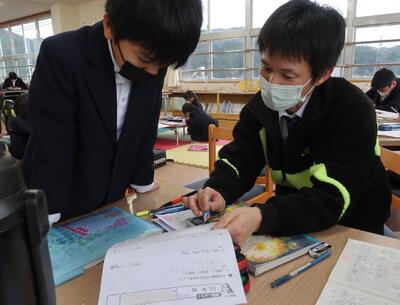

12月3日(金)、町内・県内の先生にご参加いただき、「キャリア教育モデル校実践研究発表会」を開催しました。

公開授業①:1年・国語科

公開授業②:3年・学級活動

授業後には、事後研究会を行いました。

ご参会の先生方、指導助言の先生方には、たいへん参考になるご意見、今後の実践につながるご指導をいただきました。

全体会では、本校の実践報告について、研修主任が発表しました。

最後に、講演会を実施しました。

演題:「キャリア」を視点とするカリキュラム・マネジメント ー「キャリア・パスポート」の活用を視野に入れてー

講師:京免 徹雄 様(筑波大学)

講師の先生、参会者の皆様、ご多用の中本当にありがとうございました。おかげ様で、キャリア教育の一層の充実を図るための貴重な機会となりました。心より御礼申し上げます。