朝だけでなく、昼の放送の中でも、定期的に読み聞かせの時間を設けています。

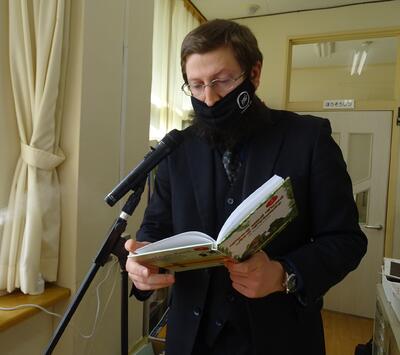

ある日は、地域おこし協力隊の先生による読み聞かせでした。もちろん、日本語です。

しかし、先日の読み聞かせは、いつもとは異なりました。

3年生(外国語活動)、5年生(外国語科)が授業でお世話になっている、ALTの先生による読み聞かせは、英語によるものでした。

取り上げてくださったのは、国語科の学習で登場した物語です。

想像を膨らませながら、おいしい給食と一緒に楽しむことができました。

今年度のPTA総会は、書面による審議となり、会員の皆様に書面表決書または委任状を提出いただく形で実施しました。ご協力ありがとうございました。

その結果、令和3年度PTA総会における全ての議案が承認されましたので、ご報告いたします。詳細は、下記のファイルでご確認ください。

令和3年度PTA総会(書面審議)の結果報告について.pdf

下級生から6年生へ、感謝の言葉を伝えてから、清掃開始です。

というのも、清掃班の班長・副班長を務めてきた6年生ですが、その役目は2月で終了となるからです。

どんな方法、態度で掃除をすればよいか、いつも姿で示してくれた6年生。

それを見て、下級生は育っていきます。

何事も真剣に取り組む姿は、いつ見ても素敵です。

来月から新班長・副班長を引き継ぐのは、5年生です。

すでに、リーダーとしての責任を感じながら、活動する場面が増えていますので、きっと大丈夫ですね。

6年生がいるうちは、困ったら助けてもらうこともできます。安心して、新たな経験を積んでいきましょう。

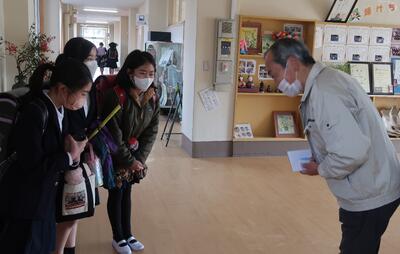

校舎内の消毒作業と清掃、授業等で使用するプリントの印刷をはじめ、各方面で近津小学校を支えてくださったスクール・サポート・スタッフさん。惜しまれる中、本日勤務最終日を迎えました。

下校時間になると、多くの子どもたちが集まってきました。

「今日が最後だったの!」と驚く子どもたちもいましたが、最後のあいさつを礼儀正しく行っていました。

笑顔と元気なあいさつで、感謝の気持ちを伝えていました。

中には、お手紙を準備し、一人ずつ丁寧にお渡しする6人組の姿も見られました。

笑顔あふれる記念写真となりました。

子どもたちが下校後は、私たち職員も、名残惜しいひとときを過ごしました。

お手紙を書いた皆さん、みなさんの心温まるメッセージ、とてもうれしそうでしたよ。

近津小学校のために、今日まで多大なるサポートをいただき、心より感謝申し上げます。

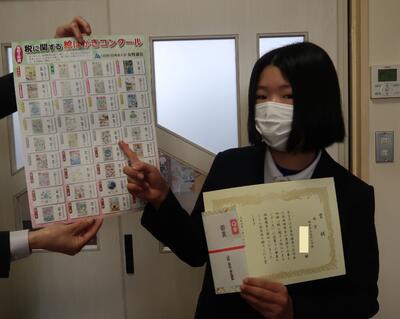

「第14回 税に関する絵はがきコンクール」で、6年生の児童が見事 “銀賞” を受賞しました。本日、白河法人会の皆様が来校し、表彰式を実施しました。

受賞した作品は、ポスターに掲載されています。大きなサイズのポスターをいただきましたので、さっそく学校掲示しました。

受賞、おめでとうございました。

1年生が、白銀の世界へ飛び出していきました。

カップ、リットルます、スコップなどの道具を使って、

集めた雪に色水をかけます。そうして完成したのは、

おいしそうなかき氷。イチゴ、ブルーハワイ、夏を思い出します。

こちらは、あっさりとした抹茶味でしょうか。

こんな技も発見しました。いくつかの味がミックスした、カラフルな仕上がりです。

かき氷のタワーも登場です。

どれも、本物そっくりの完成度でした。みんなで「いただきます」と思わず食べたくなるほどです。

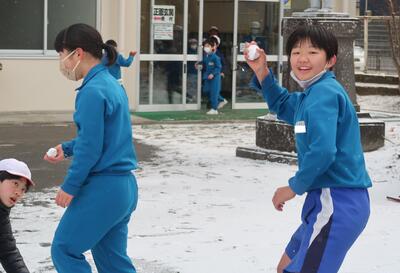

その後は、お待ちかねの雪合戦タイム。雪玉を握りながら、

追いかけたり、逃げたり、雪の中を思い切り走り回っています。

辺り一面に雪が舞うほど、激しく楽しく活動できました。

今日は晴天が広がっていますが、ここ数日は雪の日が続きました。この時を「待ってました!」と言わんばかりに、休み時間等に雪遊びを楽しむ姿は先日ご紹介しましたが、授業でも雪を使った楽しい学習が行われたようです。今回は、2年生の様子をお届けします。

集めた雪をカップに入れ、何やら次の作業場へ向かう子どもたち。

カラフルな色水を注いでいます。すると...

色鮮やかなシャーベットの出来上がりです。

手のひらや頭上に乗せて、嬉しそうに見せてくれました。

でも、まだこれで完成ではありません。場所を移動して、まだ作業は続きます。

石と見事に調和した、芸術作品が完成しました。

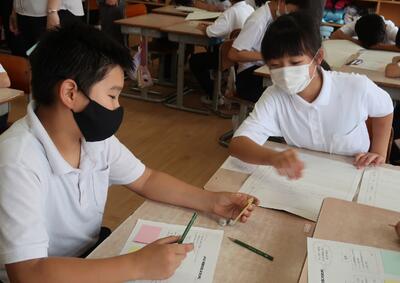

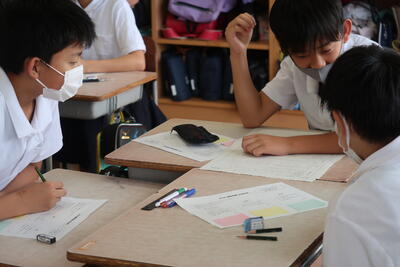

今年度の児童会活動に新たな風を起こしてくれたのは、6年生です。国語科の授業がきっかけでした。課題、困っていること、取り組みたいこと…。様々な思いをもつ中で「委員会活動を充実させたい」と考えた子どもたち。そのためには、自分たちのアイデアを下級生に提案しようと動き出しました。

分かりやすい提案内容を目指し、異なる委員会の友だちと意見交流をしました。

友だちとの交流の際にもらったアドバイスを参考にしながら、再び委員会ごとに意見を整理しました。

国語科と児童会活動を関連させた学習活動ですが、私たち職員も校内研修の一環として関わりながら、応援してきました。

夏休みをはさんで、再び再始動です。委員長を中心に、最終確認をして、

いよいよ、委員会活動の中で自分たちの意見を下級生に提案しました。

6年生の提案内容に対して、

4.5年生の子どもたちは真剣に耳を傾けました。そして、4・5・6年生が一緒になって、委員会活動の充実に向けた具体策を練り上げていきました。

こうした一連の流れを受けて、今年度ならではの取り組みが、各委員会で行われていきました。

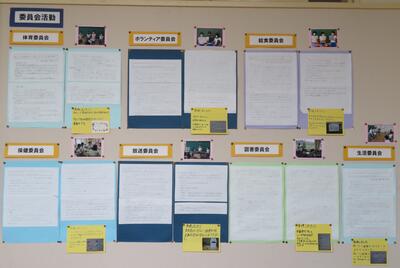

校内には「委員会活動」の掲示コーナーが設置されました。そこには、活動の成果を伝える「実現しました!」という報告がたくさん紹介されています。

学校生活をよりよくしようと活動内容を工夫し、実践してきたこと、大きな成果です。

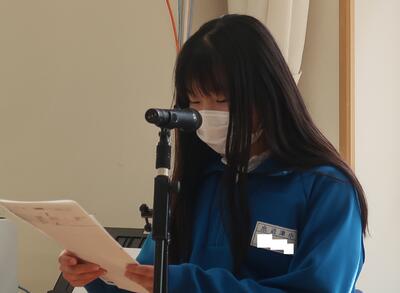

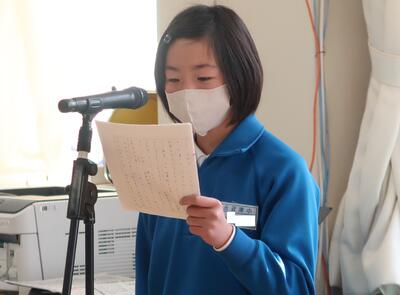

最後まで発表原稿に目を通し、準備に余念がないのは、各委員会の委員長たちです。この日は、1年間の委員会活動の振り返りを報告する「児童会活動発表会」が行われました。

校内放送での実施です。放送室は手狭なため、発表の場は職員室に設け、委員長以外は各学年の教室で聞きました。

生活委員会

・毎朝、国旗の掲揚とそうじを続けてよかったと思います。学校全体の雰囲気がよくなるし、きれいにもなるので、一石二鳥でした。 ・今年度から「あいさつ週間」を設けました。担任の先生や学年のみんなに意見を聞いて、各学年で元気なあいさつができた人を「あいさつチャンピオン」として紹介しました。 |

ボランティア委員会

・花を植える活動により、校庭が華やかになりました。また、花の種を取っておいたので、来年もたくさんの花を咲かせることができると思います。 ・朝の時間に、ベルマークを切り貼りする活動をがんばってよかったと思います。ベルマークを集めておくと、鼓笛の楽器、体育の備品などを買うことができるからです。 |

保健委員会

・健康観察の準備は、みんなの健康を守るための大事な仕事でした。毎日欠かさず行うことができました。 ・衛生検査(ハンカチ、ティッシュ、つめ)の結果を、放送で伝えるだけでなく、グラフに表しました。時間がかかってしまったなどの反省点があるので、大事なことを5年生に伝えてから卒業できるようにします。 |

給食委員会

・給食後、下学年の片付けのお手伝いをしました。持ってあげると「ありがとうございます」と言ってもらったことで、1・2・3年生が困っているときには助けたいという気持ちが高まり、実際に助けてあげることができました。 ・配膳室では、ポスターの設置により、お玉などの扱い方がよくなるという嬉しいことがありました。 |

体育委員会

・1~6年生までが楽しく意欲的にマラソンに取り組めるよう、タブレットを使い、「日本一周編」「世界一周編」「宇宙一周編」の3種類のマラソンカードを作成しました。 ・業間のチャレンジタイムでは、みんなが気持ちよく取り組むことができるよう、全学年にアンケートを行い、使用する曲を変更しました。 |

図書委員会

・めあてである「みんなに図書室に来てもらう」ことができるよう、返却された本を本棚に分類して整理しました。 ・図書室を明るい雰囲気にするために、おすすめの本コーナーや、呼びかけのポスターを作成しました。 |

放送委員会

・今年は、新たに先生方のインタビューも取り入れました。インタビューをしたことで、全校生に先生方のことを詳しく知ってもらうことができたと思います。 ・企画募集箱を設置し、お昼の放送内容を募集しました。いろいろな意見があったので、残りの期間でできることを考え、実践していきたいと思います。 |

7つの委員会について、発表内容の一部を紹介しました。反省点、課題も発表していましたが、光っていたのは、今年度ならではの活動を考え、取り組んできたことについてです。さらに、残りの期間でがんばりたいこと、新年度の委員会へのエールも多く聞かれました。学校のためになることを考え、1年間活動してきた証だと思います。委員長のみなさん、すばらしい発表でした。

登校の時間帯に、雪が降り始めました。久しぶりの雪でしたので、嬉しそうに登校してきた子どもたち。朝の準備と着替えを素早く終えると、校庭に集合です。

雪遊びを楽しむ姿は、下級生も、

上級生も同じです。

上級生と下級生が、一緒になって楽しむ様子も見られました。

寒さに負けず、雪の中を駆け抜けています。

わずかな積雪ですが、一生懸命雪をかき集めて、立派な雪玉が完成しました。雪玉の使用目的は…。

もちろん“雪合戦”です。雪玉をもつ子どもたちの視線の先には、撮影者がいます。この後どうなったかは…

ご想像にお任せします。激しい戦いが繰り広げられました。