昨年9月10日 来年の春に向けて ~5年生~ の続編です。

5年生を中心に、種から栽培してきた植物が、すくすく育ちました。

先日、最後の植え替え作業の時を迎えました。大きくなった植物を見つめながら、作業の方法を確認中です。

ひと回り大きな鉢を準備し、栄養たっぷりの土を入れます。

すくすく育った植物たちの引っ越しが始まりました。ビニールポットから、優しく移動させます。

再び土を入れています。植物を傷つけないように、少しずつていねいに、すき間を埋めていきます。

植え替え作業が完了です。

無事に作業できた喜びのあまり、鉢植え植物に変身してしまった3人組!

小雪の舞う屋外で作業していましたので、再び校舎内に移動です。

日当たりのよい窓辺に並べ、水やりも行い、この日の作業は終了です。

一つ一つをよく見てみると…。早くも、つぼみを見つけることができました。

寒さ厳しい日々が続きますが、春は確実に近づいているのですね。卒業式、入学式に向けた栽培活動は、まだまだ続きます。

校内なわとび記録会・3日目は、3年生と4年生がペアになって実施しました。

3年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②あや跳び(1分間の回数) ③二重跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

4年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②あや跳び(1分間の回数) ③二重跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

お互いのがんばりを励まし合いながら、各種目に取り組むことができました。異学年がペアになって行う学習ならではのよさですね。

各種目が終了したら、長なわとびに挑戦です。長なわを跳ぶ人と回す人が心を一つにして、連続で跳ぶことができるようがんばっていました。

冬休み中や休み時間にも、なわとび運動に取り組んできた成果を発揮した子どもたち。来年の記録会に向けて、今後パワーアップしていくを楽しみにしています。

校内なわとび記録会・2日目は、1年生と6年生がペアになって実施しました。

1年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②後ろ跳び(1分間の回数) ③あや跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

6年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②あや跳び(1分間の回数) ③二重跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

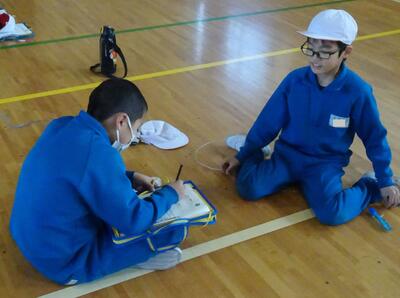

記録をとりながら、かわいい1年生を温かく見守る6年生。6年生が跳ぶ姿を、憧れの眼差しで応援する1年生。すてきな関係ですね。

各種目が終了したら、長なわとびに挑戦です。6年生のサポートを受け、1年生も上手に跳ぶことができました。

今年が初めての1年生。一方で今回が最後となる6年生。これまでの成果を発揮しようと、共にがんばることができました。

みんな笑顔で、なわとび記録会を終えることができました。

校内なわとび記録会・1日目は、2年生と5年生がペアになって実施しました。

2年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②後ろ跳び(1分間の回数) ③あや跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

5年生が挑戦したのは、

①持久跳び(3分間) ②あや跳び(1分間の回数) ③二重跳び(1分間の回数) ④チャレンジ種目(種目自由、1分間の回数) |

2年生が種目に取り組む際には、5年生が記録をとってあげます。終わった後に、温かな言葉をかける姿、さすが上級生ですね。

2年生にとっては、より多くの回数を跳んだり、難しい技に挑戦したりする5年生の姿は、よりよい刺激になりました。

各種目が終了したら、長なわとびに挑戦です。2・5年生が一緒になって、楽しむことができました。

これまでの練習の成果を発揮したり、新たな目標をもったりすることができた子どもたちでした。

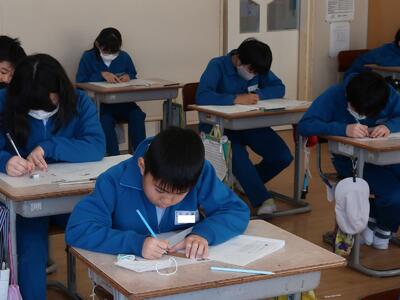

本日は、学力テスト2日目。教科は、算数科です。集中して取り組む様子をご覧ください。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

2日間、これまでの成果を発揮しようとがんばりましたね。当日までの取り組みも、もちろんです。

進級、進学が日に日に近づいてきましたので、引き続き学習のまとめに励んでいきましょう。

本日は、学力テスト1日目。教科は、国語科です。真剣に取り組む様子をご覧ください。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

これまで学習してきた力を発揮できたでしょうか。明日は、2日目(算数科)ですので、下校後は家庭学習での取り組みもがんばっていることと思います。よく寝て、しっかり朝食を食べて、明日もがんばりましょう。

授業を参観した後は、授業体験です。場所は、4月から自分たちが勉強する1年生教室です。

正しい姿勢で、

集中して取り組んでいます。

クレヨンを使って、自画像を描くことができました。すてきな表情ですね。

顔だけでなく、ひらがなで名前を書いたり、模様を付け足したりもしています。

図画工作科の学習と合わせて、算数科の学習も体験しました。

小学校生活をちょっぴり味わった子どもたちは、満足そうに帰っていきました。

近津幼稚園のみなさん、先生方、3日間ありがとうございました。皆さんが入学してくるのを、小学校のみんなが心待ちにしています。

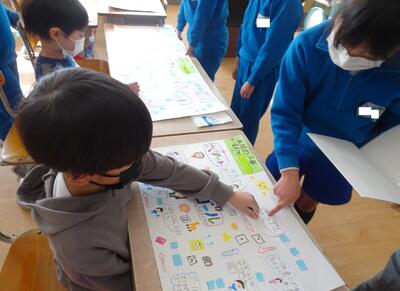

幼小交流週間・3日目は、再び小学校が会場です。小学校に到着すると、玄関には自分たちの名前が表示されていました。

すてきなデザインで表示された名前ですが、実は1年生の子どもたちが作成してくれました。温かい歓迎に、園児たちもうれしそうでした。

「今日は何をするのかな?」

4つのグループに分かれて、6つの学年全ての授業を参観します。

【1年生:算数科】

【2年生:生活科】

【3年生:国語科】

【4年生:体育科】

【5年生:図画工作科】

【6年生:理科】

【6年生:理科】

全学年の授業を参観し、集合場所に戻ってきたら、休み時間...という予定でしたが、突然のゲスト登場です。近くにいた6年生の子どもたちです。小学校生活の魅力について、先輩として真面目に、さらにはユーモアも交えながら語ってくれました。

嬉しいサプライズの後、休み時間を過ごした子どもたちは…。続きは、次の記事でご覧ください。

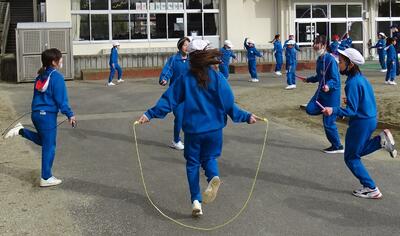

校内なわとび記録会に向けて、全校で力を入れて取り組んでいます。今週の業間・チャレンジタイム(18日、20日)での様子をお届けします。

友だちと一緒に、練習に励む子どもたちを、

先生たちが、温かく見守っています。

その場で跳び続けるだけでなく、勢いよく走りながら跳ぶ子どもたちの姿も見られます。

時には、友だちや先生の跳ぶ技を見ながら、自分に取り入れようとする子どももいます。

片足で跳んだり、サイドで縄を回したり、より高く跳躍したり...。熱心に研究しながら跳んでいます。

長縄跳びにも挑戦しています。心を一つにして、次から次に跳んでいく姿、すごいですね。

そんな子どもたちのがんばりに刺激を受け、先生たちも、一緒に楽しくがんばっています。

交差跳び、後ろ二重跳び、三重跳び...と、実は各自が得意技をもっています。

校内なわとび記録会は、いよいよ来週に実施されます。自分の目標に向かって、そして冬期間の体力向上対策としても、引き続きみんなでなわとび運動に励んでいきます。

【今回の記事では、小学生は登場しません。主役は、4月から入学する子どもたちです。】

「おはようございます」さわやかなあいさつで、今年初の元気タイムが行われました。

代表のお友だちが、今日がんばることを発表した後、校長先生と一緒に、みんなで一日のパワーにつながるかけ声をしました。

校庭でのマラソンも、おなじみの日課です。久しぶりですが、快調な走りを見せてくれました。

その後、幼稚園に戻った子どもたちは、小学校の先生と音楽科の授業体験を行いました。

知っている曲を、伴奏に合わせて歌っています。振り付けも入れたり、曲に合わせてと足踏みをしたりしながら歌う姿も見られました。

「この曲、知っているかな。」ピアノの演奏を鑑賞しました。

小学校で使う楽器の紹介もしました。はじめは、背後からの演奏です。聴こえてくる音だけに集中して、耳を澄ます子どもたちの表情は、とても真剣です。

リズム遊びもしました。小学校での学習につながる要素を取り入れたのですが、友だちと意欲的に取り組むことができました。

授業体験が終了後、年少ひよこ組、年中はと組の子どもたちも集まっての、音楽交流の場を設けてくださいました。近津幼稚園の子どもたちの柔らかな歌声、とても素敵でした。

年長もも組のみなさん、次は、いよいよ小学校での授業体験です。授業参観も準備していますので、楽しみにしていてくださいね。