1年生が入学して1週間が経ちました。

近津小学校では、縦割り班があり、清掃などの活動を行います。

108名の仲間が一緒になって

楽しく、笑顔あふれる学校生活が送れるなと思える会となりました。

6年生と手をつないで1年生の入場です。

6年生の代表児童の役割分担もしっかりとできています。

昨年度の6年生を送る会などの経験が生かされていますね。

6年生から、1年生のために班のメンバーの名前が書いてあるシートが

プレゼントされました。

手作りの温かな想いが詰まったプレゼントです。

その後は、班ごとに分かれて一緒にお弁当を食べました。

外は、風が強く室内で食事をすることにしました。

下の学年の子がシートを忘れたと気づくと、

上級生がスッと自分のシートを手渡しました。すばらしい!!

食べ終わった後は・・・ みんなで遊びました。

もちろん、言われることもなく自然に1年生と関わる6年生。

近津小学校の子どもの良さがたくさん見られた1日でした。

1年生のみなさん、あわてずにゆっくりと自分のペースで

学校生活に慣れていきましょうね。

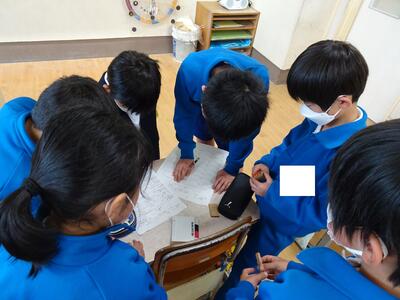

4年生以上の児童は、それぞれの委員会活動をスタートしました。

今日は、組織づくり、活動目標の設定、活動内容の計画をしました。

自分たちで話し合い、決定し、どんどん行動できるといいですね。

【生活委員会】

【図書委員会】

【保健委員会】

【体育委員会】

【給食委員会】

【放送委員会】

早速、役員を中心に話し合いを進める姿が見られました。

自分たちの学校を 自分たちのために 自分たちで

創っていきましょうね。

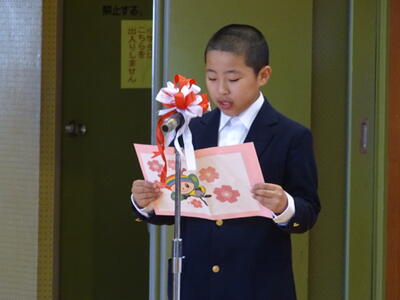

本日、JAの職員の方々が来校し、

教材・雑誌の贈呈式が行われました。

教材は、毎年5年生の授業で使っています。

雑誌は、子ども達にとても人気があります。

職員の方から、食の大切さ、農業・畜産業の役割について

話をいただきました。

5年生の代表児童に、雑誌と教材が手渡されました。

「いただいた物は大切にします」と二人で伝えることができました。

5年生も学校を代表することが増えてきます。ほどよい緊張の中

よく頑張りました。

初任者研修の後補充として着任しました。

初任者が研修中に授業に入ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

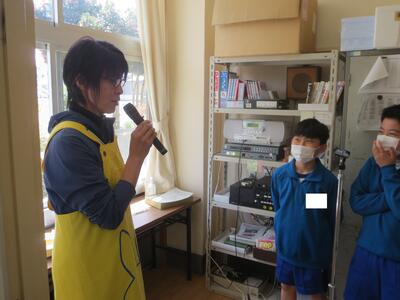

放送での自己紹介では、

近津小学校の〇〇先生にそっくりだと言われます。

良く間違われます、と話がありました。

放送委員の二人も納得しているようです。誰だと思いますか?

本日、棚倉警察署から講師の方をお招きして交通安全教室を実施しました。

先日の方部子ども会で通学路の確認をしたことを生かして

安全な歩行と横断の仕方について考えながら通学班ごとに歩きました。

6年生の代表児童に「家庭の交通安全推進員」の委嘱状が手渡されました。

その後、

1 交通のきまりを守ること

2 シートベルトを着用し、家族の皆さんにも着用を呼び掛けること

3 家族などみんなに交通のきまりを守るよう呼び掛けること

4 自転車に乗るこ時はヘルメットをかぶるように心掛けること

を約束しました。

6年生は全員、家庭の交通安全推進員となります。

警察の方から交通安全についてお話をいただきました。

これからも交通事故ゼロを目指していきましょう。

今日は、方部ごとに分かれて活動する

校外子ども会がありました。

まず、始めに校長より活動のねらい等について話をしました。

1年生から6年生まで一緒になって時間を過ごしました。

1年生を各登校班の班長さんが迎えに行きました。

それぞれの班での活動も、上級生が中心になって行っていました。

班のメンバー紹介や登校時に気をつけることの確認などを

和やかな雰囲気の中でできました。

来週からも、安全に気をつけて登下校してください。

そして、近津小学校の仲間をこれからも大切にして

生活していきましょうね。

今年度の入学生は15名です。

年長さんの時にすでに何回か小学校を訪れて

本校児童と交流をしています。

新しい仲間とともに楽しく、笑顔で生活していきましょうね。

初々しい1年生の入場です。

立っている姿がとても素晴らしいです。

自分の名前が呼ばれると、元気に返事ができました。

話し手の方をよく見て話を聞いています。

6年生が入学式に参加し、1年生を歓迎しました。

代表児童が

困っているときには助けるよ

近津小学校は楽しいところだよ

など、1年生にやさしく語りかけました。

これから、楽しく元気に過ごしていきましょうね。

本日から令和5年度の教育活動が始まりました。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

まずは、着任した5名の職員と子ども達との出会いから始まりました。

6年生が代表して「歓迎の言葉」を話しました。

近津小学校の行事や特徴、良いところを伝えました。

はっきりとした声でとてもわかりやすく話すことができました。

これからの学校生活がとても楽しみになりましたね。

この出会いを大切にしたいですね。

続けて、前期始業式を行いました。

校長より、全校生へ年度当初の話がありました。

学級担任の発表がありました。

さすが6年生。すぐに体の向きを変えて話を聴く準備を整えました。

それを見た下級生が気付いて真似をしました。

今後が楽しみになる立派な姿でした。

まずは、久しぶりに子ども達の元気な顔を見ることができて良かったです。

今日は、離任式。

校庭の桜の花も咲き始め、とてもおだやかな春の日に

5名の職員が近津小学校を離れることとなりました。

最後のあいさつを聴く子ども達の立派な姿に5名の先生方も

感動していました。

児童を代表して、5年生が今まで一緒に過ごした日々を思い出しながら

感謝の気持ちを伝えました。

先生方へ花束のプレゼントです。

離任式後、先生方を見送りました。

校旗を持つ5年生を先頭に先生方が子ども達の間を歩きました。

最後に、お世話になった先生方と様々な思いを込めて言葉を交わしていました。

5名の先生方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

保護者の皆様、

今年度は大変お世話になりました。感謝申し上げます。

来年度の近津小学校の教育活動にもご協力をお願いします。